Seit Jahrzehnten sinken die Wachstumsraten. Der globale Norden hatte zuletzt sogar stagnierende bis rückläufige Zahlen. Diese Wirtschaftslage ist einer der Gründe für den Kollaps des liberalen politischen Zentrums und den Anstieg rechter und faschistischer Parteien. Ein Blick auf die Krise des Kapitalismus zeigt, warum sich dies vermutlich nicht so schnell wieder ändern wird.

„Die gegenwärtige Tendenz der theoretischen Ökonomie besteht darin, den Kapitalismus als ein in sich geschlossenes System zu analysieren. Dies ist logisch unhaltbar.“ Das schreiben die beiden Marxisten Utsa und Prabhat Patnaik in ihrem 2021 erschienenen Buch „Capital and Imperialism“. Und setzen dann zu einer umfassenden theoretischen, historischen und aktuellen Analyse des Kapitalismus an, indem sie diesen als Zentrum-Peripherie-Weltsystem analysieren.

Dabei kommen sie zu dem Schluss, dass der Kapitalismus aktuell in einer tiefen strukturellen Krise steckt und nicht mehr in der Lage ist, nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Diese Erkenntnis ist heute wichtiger denn je, denn sie ist die Grundlage, um zu verstehen, warum auf der ganzen Welt rechte und sogar faschistische Kräfte auf dem Vormarsch sind und das klassische politische Zentrum kollabiert.

Wachstumsimpulse und Inflationskontrolle

Damit der Kapitalismus funktionieren kann, braucht es u. a. externe Wachstumsimpulse. Die Impulse fehlen in Folge des Neoliberalismus, dem es unter anderem auch um Inflationskontrolle geht. Doch einfach ist eine Rückkehr zu vorneoliberalen Zeiten nicht, denn im Zuge der Globalisierung ist das Finanzkapital global geworden. Um das zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf die wesentlichen Veränderungen von Wachstumsimpulsen und Inflationskontrolle in der Geschichte des Kapitalismus.

Neben einer sehr eingeschränkten Möglichkeit, Wachstum durch epochenverändernde Erfindungen wie die Entwicklung der Dampfmaschine oder des Autos auszulösen, gibt es nur zwei externe Stimuli: Staatsausgaben und die koloniale Anordnung.

Die koloniale Anordnung

Für den Großteil der Geschichte war die koloniale Anordnung der externe Wachstumsreiz. Seinem Unternehmen sei es „gelungen, Indien von einem Produktionsland in ein Land zu verwandeln, das Rohprodukte exportiert“, prahlte 1840 der Vorsitzende der East India Trading Company und zeigte damit die britische Strategie auf. Indem das Vereinigte Königreich die Peripherie des Weltsystems – Kolonien wie Indien und Semikolonien wie China – deindustrialisierte, entstand dort ein Markt für britische Produkte, der das Problem der chronischen Überproduktion umging.

Außerdem half die Deindustrialisierung – in Indiens Fall die Zerstörung der indischen Textilindustrie –, die Kolonialwirtschaft umzustrukturieren, so dass die Kolonie zum Rohstofflieferanten wurde. Kolonien wie etwa Indien exportierten deutlich mehr, als sie importierten, und waren damit häufig wichtiger Bestandteil von Dreieckshandelsbeziehungen mit anderen Zentrumsländern oder Semikolonien – etwa das opiumexportierende China. Die Gewinne wurden dabei stets an das Zentrum abgeführt. Für die Entwicklung des Kapitalismus war dies entscheidend, denn so konnte Großbritannien seine Märkte stets für die anderen aufstrebenden Mächte offenhalten und dadurch protektionistische Handelskriege mit seinen Nachbarn vermeiden.

Trotzdem hatte das britische Reich durch den Finanzfluss aus den Kolonien kein Handelsdefizit. Im Gegenteil: Es nahm sogar die Rolle des Financiers ein, der die Industrialisierung anderer Zentrumsmächte als Kreditgeber finanzierte. Nicht jedes Land brauchte übrigens eigene Kolonien, um Zugang zu dieser imperialen Anordnung zu haben. Es genügte, mit Großbritannien Handel zu treiben.

Hundert Millionen Tote

Die andere Rolle, die die Kolonien einnahmen, war die der Inflationskontrolle. Wenn es Arbeiter:innen im Zentrum gelang, ihre Löhne über das Produktivitätswachstum hinaus zu erhöhen, endete das in der Regel nicht in einer Inflation oder in geringeren Profiten. Meistens wurde die Lohnsteigerung an die Kolonien weitergereicht, wo die Einkommen sanken. Durch die Deindustrialisierung der Peripherie existierte dort eine sehr große Reservearmee an Arbeitskräften, die als Preisbrecher:innen dienten. Eine seltenere Methode der Inflationskontrolle war die der Gewinninflation, wenn die Verkaufspreise der Kleinproduzent:innen durch fixe Verträge gleich blieben, die Inflation aber an die Kolonien ausgelagert wurde.

Diese koloniale Anordnung enthielt einen offensichtlichen Widerspruch: Je mehr die Kolonien ausgepresst werden, desto weniger konnten sie Preissteigerungen auffangen und Waren kaufen. Und ausgepresst wurden sie. Um ein Gefühl für die Größenordnung der Verwüstung zu bekommen: In einer kürzlich veröffentlichten Studie schätzen Jason Hickel und Dylan Sullivan, dass alleine in den vierzig Jahren von 1880 bis 1920 die koloniale Praxis in Indien etwa hundert Millionen Menschen das Leben kostete.

Staatsausgaben für die Problemlösung

Zum Ersten Weltkrieg hin erschöpfte sich diese Anordnung. Die Kolonien waren zu sehr ausgepresst worden, um noch ein wirksamer Absatzmarkt zu sein. Ausgepresst wurden sie dennoch weiter, zum Teil sogar stärker als davor. John Maynard Keyes, der konservative Ökonom und Vorbild vieler „progressiver“ Kräfte hierzulande, war während des Zweiten Weltkrieges persönlich dafür verantwortlich, die indische Wirtschaft zu organisieren. Und presste Indien dabei so sehr aus, dass während der großen Hungersnot in Bengalen 1943 rund drei Millionen Menschen starben.

Die Kolonien lieferten also weiterhin Rohstoffe und Geld, und doch trat der Kapitalismus in eine chronische Phase der Überproduktion ein. Ende der 1920er Jahre setzte eine tiefreichende wirtschaftliche Depression ein, die der Markt nicht beheben konnte; es fehlte ein wirksamer Stimulus.

Staatsausgaben sollten den kolonialen Absatzmarkt ersetzen. Kurze Erfolge erzielte Mitte der 1930er Jahre der „New Deal“ des US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt, doch die zarte Erholung wurde schnell zunichte gemacht, als die Staatsausgaben wieder gekürzt wurden. Wirtschaftlich bergauf ging es erst im Zuge der Aufrüstung für den Krieg – im faschistischen Deutschland und dem kaiserlichen Japan begann die Mobilmachung früher und entsprechend früher setzte das Wirtschaftswachstum hier ein. Mittels Staatsausgaben das Problem der Überproduktion zu umgehen – dieser neue, prominent von Keynes theoretisierte Ansatz löste das koloniale Arrangement ab.

Die „goldenen Jahre“ des Kapitalismus

Der Zweite Weltkrieg endete mit einer sich neu konfigurierenden Welt und einer Epoche, die als „goldene Jahre des Kapitalismus“ in manche Geschichtsbücher einging. Die USA lösten Großbritannien als Weltmacht ab und folgten dem bewährten Schema von hohen staatlich finanzierten Militärausgaben – sozusagen ein militärischer Keynesianismus.

Im zerstörten Europa hingegen hatte die Arbeiterklasse enorme Opfer erbracht – und wurde gleichzeitig stärker. Außerdem schwebte über dem Kontinent das Gespenst des Kommunismus (in Gestalt der Sowjetunion). Unternehmen und Politik mussten deshalb Zugeständnisse machen: Sie akzeptierten staatliche Eingriffe zur Nachfragesteuerung und leiteten (zumindest auf politischer Ebene) eine Entkolonialisierung ein.

Die staatliche Nachfragesteuerung nahm in Europa – unter der Ägide der Sozialdemokratie – großteils die Form von erheblichen Sozialstaatsausgaben an. Die zunehmende Nachfrage hielt die Arbeitslosenquote auf einem Niveau, das so gering war wie nie zuvor im Kapitalismus während Friedenszeiten, und sorgte für ein beträchtliches Wirtschaftswachstum.

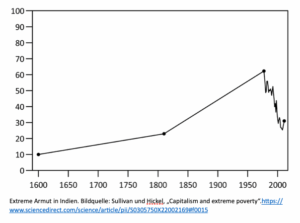

Auch wenn es den ehemaligen Kolonien nur sehr langsam und unter großen Opfern gelang, neben der politischen auch eine ökonomische Unabhängigkeit zu erlangen – also die Kontrolle über die Ressourcen im eigenen Land zu gewinnen –, sorgte das Ende der Kolonialzeit auch dort für goldene Jahre. So betrug die Lebenserwartung im globalen Süden gegen Ende der Kolonialzeit durchschnittlich vierzig Jahre. In den frühen 1980er Jahren lag sie hingegen bei sechzig Jahren: Der steilste Anstieg in der Geschichte. Ähnliches lässt sich über den Rückgang der extremen Armut sagen sowie über nahezu alle anderen Indikatoren, die den Lebensstandard messen.

Das „goldene Zeitalter“ hatte aber einen offensichtlichen Nachteil: Ihm fehlte ein wirksamer Mechanismus zur Inflationskontrolle. Dies durch eine Einkommensdeflation der Kleinproduzent:innen in den ehemaligen Kolonien zu regeln, war dank der beginnenden eigenständigen Entwicklung des globalen Südens nicht mehr so einfach möglich.

Trotzdem stiegen die Preise für Rohmaterialien erst einmal nicht. Das lag daran, dass zum einen die nun unabhängigen Staaten mit großen Investitionen Landgewinnungsmaßnahmen vorantrieben und damit die Produktion an Rohstoffen erhöhten – Maßnahmen, die im Kolonialismus kaum möglich waren; und zum anderen konkurrierten die neuen Staaten gegeneinander um Exporterlöse. Trotz dieser inflationshemmenden Maßnahmen explodierten Anfang der 1970er Jahre die Preise für Rohmaterialien. Damit endete das „goldene Zeitalter“.

Die Globalisierung

Rohstoffpreise stiegen auch aufgrund eines anderen Phänomens: der enormen Konzentration der Finanzmittel in den Händen von Banken und anderen Finanzinstituten. Diese Konzentration hatte drei Ursachen.

Die erste war das anhaltende Defizit der USA, die im Unterschied zu Großbritannien vor den Weltkriegen keine Kolonie von der Größe Indiens besaßen, um ihr Defizit auszugleichen. Zweitens die hohen Profite der Wirtschaft während des anhaltenden Booms, die in das Bankensystem eingezahlt wurden. Und drittens der erste Ölschock von 1973, dem bald darauf ein weiterer folgte: er transferierte plötzlich die Kaufkraft einer großen Zahl von Ölkonsument:innen in die Taschen einiger weniger Ölproduzenten, die die Profite wiederum bei den Metropolbanken deponierten. Das Ergebnis war, dass die großen Finanzinstitute auf riesigen Geldmengen saßen, die sie verleihen wollten.

Dazu war es jedoch unabdingbar, dass bestehende Hindernisse wie Finanzexportkontrollen aufgehoben wurden – zuerst von Margaret Thatcher, die ab 1979 den Neoliberalismus in Britannien umsetzte. So entstand ein globalisiertes Finanzkapital, dass als oberstes Ziel Inflationskontrolle hatte, während das Bretton-Woods-System der festen Wechselkurse (das 1973 kollabierte) noch vom nationalen Finanzkapital dominiert war.

Ausgelöst durch die hohen Rohstoffpreise gerieten viele Staaten auf der Welt in Zahlungsschwierigkeiten und nahmen Kredite auf. Damit begann eine Abwärtsspirale. Denn sobald die Finanzströme einsetzten, mussten die Regierungen darauf achten, das „Vertrauen der Investoren“ nicht zu erschüttern, um keinen plötzlichen Abzug von Finanzkapital zu erleben. Die nationalen Ökonomien mussten für profitorientierte Investitionen offen bleiben – und so „wurden die Volkswirtschaften zunehmend für solche Finanzströme geöffnet“.

Das „Vertrauen der Finanzmärkte“ gewannen die Regierungen der kapitalistischen Staaten durch Maßnahmen wie die Kürzung von Subventionen, die Kürzung von Transferzahlungen an die Armen, die Kürzung der Staatsausgaben (inklusive der Sozialleistungen), die Privatisierung wesentlicher Dienstleistungen und so weiter.

Jede Inflationstendenz, die über einen bestimmten „Schwellenwert“ hinausgeht, rief und ruft sofort nach „Sparmaßnahmen“ und Geldknappheit, um der Inflation entgegenzuwirken. Mit den neuen Maßnahmen wurden Kleinproduzent:innen im großen Stil enteignet, die dann wiederum die Reihen der Reservearmeen auffüllten. Wie brutal sich diese Prozesse auswirkten, zeigt die Zahl der Selbstmorde indischer Bäuer:innen seit der Einführung neoliberaler Maßnahmen 1990: 300.000 brachten sich um.

Das Zeitalter der andauernden Krise

In der kolonialen Anordnung existierte ein externer Wachstumsstimulus sowie eine Inflationskontrolle durch sinkende Einkommen beziehungsweise einer Enteignung großer Teile der Bevölkerung. Im „goldenen Zeitalter“ sorgten dann die Staaten für Wachstumsimpulse, aber es fehlte ein geeigneter Mechanismus zur Inflationskontrolle. Die Globalisierung löste das Problem der Inflationskontrolle und erlangte genug Macht, um Einkommensdeflation – also Lohnkürzungen – durchzusetzen. Seither fehlen jedoch wirksame Wachstumsimpulse.

Das bringt uns zu unserer heutigen Situation: Dem Zeitalter der andauernden Krisen. Für Wachstum sorgen aktuell vor allem Spekulationsblasen. Doch das ist kein richtiger Ersatz, wie Utsa und Prabhat Patnaik schreiben: „Man kann Blasen nicht erzwingen“ – und sie sind nicht auf Abruf verfügbar.

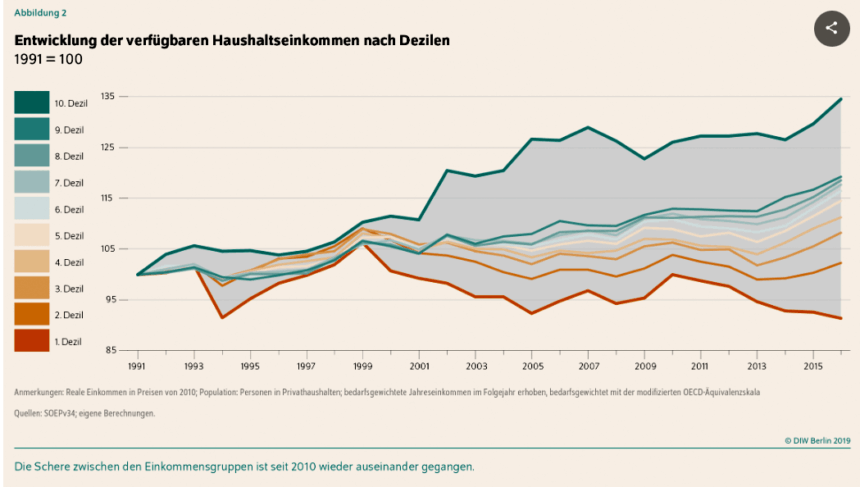

Unterstützt durch neue Kommunikationstechniken findet seit der Globalisierung ein Prozess statt, der umgekehrt verläuft wie jener während der Kolonialzeit: Damals wurden die Produktionsstätten in die Zentren der Kolonialreiche verlegt; seit einigen Jahrzehnten aber schließen die Konzerne ihre Werke im industrialisierten Norden und verschieben sie in den Süden. Damit müssen Arbeiter:innen in den Zentren nun mit Arbeitskräften in der Peripherie konkurrieren – weshalb ihre Reallöhne nicht mehr weiter steigen.

Der US-amerikanische Ökonom und Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz wies nach, dass der Reallohn eines männlichen US-amerikanischen Arbeiters im Jahr 2011 nicht höher lag als im Jahr 1968. In der Peripherie steigen die Reallöhne aber ebenfalls nicht. Damit stagnieren die Löhne weltweit, während die Produktivität zunimmt.

Das wiederum, so die Patnaiks, verstärkt die „von vornherein bestehende Tendenz zur Überproduktion“. Doch eine Rückkehr zum goldenen Zeitalter, wie es von vielen hierzulande gefordert wird, sei nicht ohne weiteres möglich. Denn erstens fehle ein geeigneter Mechanismus zur Inflationsbekämpfung, und zweitens würde jeder Versuch staatlicher Investitionen durch Anhebung des Staatsdefizits am Widerstand des Finanzkapitals ebenso scheitern wie eine höhere Besteuerung der Reichen.

Der Weg nach vorn

Der einzige Weg nach vorne, schreiben die Patnaiks „erfordert einen koordinierten fiskalischen Stimulus durch mehrere große Länder, die gemeinsam handeln“. Oder ein Abkoppeln der Staaten von der Globalisierung, indem sie Kapitalverkehrskontrollen einführen und „die dann neu gewonnene Freiheit von der Knechtschaft des Finanzkapitals“ nutzen, um die Staatsausgaben zu erhöhen. In beiden Fällen jedoch „kommt es zu einer Konfrontation mit dem Finanzkapital.“ Und dementsprechend zu holprigen und schwierigen Jahren.

Solch eine Konfrontation erscheint aktuell sehr unwahrscheinlich. Denn anders als während der tiefen Depression in den Zwischenkriegsjahren gibt es „in bürgerlichen Kreisen […] noch nicht einmal ein Bewusstsein für die Notwendigkeit, diese Hegemonie [des Finanzkapitals] zu überwinden, geschweige denn einen Versuch, sie tatsächlich zu überwinden.“

Der Aufstieg rechter Parteien auf der ganzen Welt hängt eng mit der schlechten wirtschaftlichen Lage und der daraus resultierenden Lohnstagnation und Massenarbeitslosigkeit zusammen. Derzeit ist es höchst unwahrscheinlich, dass die Probleme zeitnah gelöst werden – jedenfalls nicht, solange es den linken Kräften nicht gelingt, eine ernsthafte Systemalternative zu erkämpfen.

Der Kapitalismus hat sich vollständig unfähig gezeigt, Armut zu beenden und die Klimakrise zu bekämpfen. In der andauernden Krise besteht jedoch die Chance, eine Alternative aufzubauen. Karl Marx sagte bekanntermaßen, dass keine Gesellschaftsordnung verschwindet, bevor nicht alle Produktivkräfte, für die es Raum gibt, entwickelt sind. Danach kommt die Periode der sozialen Revolution.

Nähern wir uns diesem Punkt an? In der vergangenen Dekade demonstrierten mehr Menschen auf dem Planeten als jemals zuvor. Doch der Weg nach vorne braucht ein Erkennen der Situation und eine klare Strategie. Und die Einsicht, dass jede Veränderung mühsam erkämpft werden muss.

Illustrationen: Das Frankfurter Finanzzentrum – © Jörg Braukmann, CC BY-SA 4.0; Wikimedia commons. Das historische Sklavenhalter-Bild stammt ebenfalls aus dem Fundus von Wikimedia commons.

Grafiken: Extreme Armut in Indien: Sullivan and Hickel: Capitalism and extreme poverty / Entwicklung der Haushaltseinkommen: DIW Wochenbericht 19/2019

Die Analyse von Manuel Oestringer wird fortgesetzt. In demnächst erscheinenden Beiträgen schildert er, warum die extreme Rechte gewählt wird, wer sie wählt und was die Politik der sogenannten Mitte damit zu tun hat.

Schreiben Sie einen Kommentar