Letzte Woche wurde in der Inselgasse die Gedenkplakette für Georg Elser enthüllt. Dabei hielt Tobias Engelsing eine sehr bedenkenswerte Rede, die wir hier dokumentieren.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

Mitglieder des Gemeinderats,

sehr geehrter Vorstand der Crescere-Stiftung,

liebe Gäste,

nach Elsers Attentat im November 1939 kursierte unter kritisch gebliebenen Deutschen ein einfacher Flüsterwitz, er lautet:

„Beim Attentat auf Hitler im Bürgerbräukeller gab es 8 Tote, 50 Verletzte und 60 Millionen Verkohlte.“

Dieser Witz macht deutlich, dass die regimekritische Bevölkerung das Attentat für eine Inszenierung der Nazis selbst hielt, um nach Kriegsbeginn noch rücksichtloser gegen Gegner im Inneren vorgehen zu können.

Die Regierung verbreitete die Version, der englische Geheimdienst habe den Mörder gedungen. Beide Varianten überlebten das Kriegsende und sorgten dafür, dass an Elsers Tat jahrzehntelang nicht erinnert wurde.

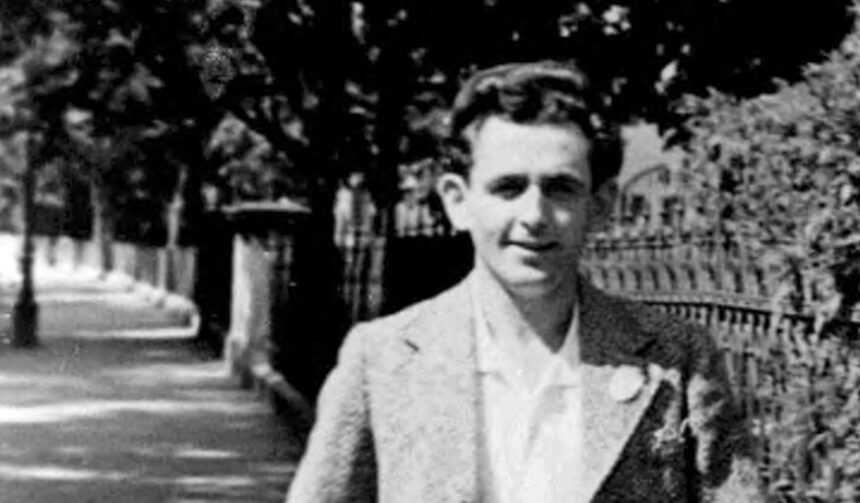

Seit einigen Jahren erst ist der eigenwillige Schreiner Johann Georg Elser in der deutschen Erinnerungskultur angekommen: Mit Straßenbenennungen, einem Erinnerungsmahnmal wie in Konstanz oder in Berlin, nach ihm benannten Preisen wie in Konstanz und München und in Publikationen erinnert die Republik an einen der ganz wenigen Mutigen, die den Willen zum Recht in einer Zeit manifestierten, in der Millionen im Land über Verfolgung, Staatsraub und politischen Mord schwiegen oder am Unrecht als Mittäter oder Profiteure beteiligt waren.

Indem wir Elser heute würdigen, finden auch wir uns auf der richtigen Seite der Geschichte wieder, gehören selbst zu den Guten. Elser, so sehen wir es heute, war ein Aufrechter, ein Mutiger, der Hitler und einen großen Teil der Staatsspitze wenige Wochen nach dem deutschen Überfall auf Polen durch eine Bombe ausschalten wollte. Wäre das Attentat gelungen, wäre der Krieg nicht beendet gewesen, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit wäre es weder zum Angriff auf die Sowjetunion noch zum industriellen Massenmord an der europäischen Juden, Sinti und Roma und Behinderten in den Vernichtungslagern gekommen. Dieses späte Wissen strahlt zurück auf Elsers Tat und stellt sie außerhalb jeden Zweifels.

Aber gerade die jüngere Stilisierung Elsers zum Säulenheiligen des „Widerstands von unten“ birgt auch die Gefahr in sich, dass wir uns als legitime Enkel seines damaligen Mutes fühlen und etwas eitel in seinem Glanz sonnen – auch weil es bekanntlich nichts Ungefährlicheres gibt als den Widerstand gegen die Nazis von gestern.

Gerade weil die Zeiten wieder gewalttätig sind, weil in Europa ein russischer Angriffskrieg geführt wird, weil unsere Demokratien erodieren, Hass und Gewalt das öffentliche Leben prägen, sollten wir Elsers Andenken nutzen, um uns selbst im Hier und Heute kritisch zu befragen: Wie mutig sind wir in der direkten Konfrontation mit Nachbarn, Bekannten, Arbeitskollegen, die erkennen lassen, dass sie mit der AfD sympathisieren? Wo widersprechen wir Rechten oder Linken in ihrem relativistischen Appeasement gegenüber der russischen Aggression, wo zucken wir bei alltäglichem Antisemitismus mit den Schultern – und schweigen dazu?

Auch vor unwahrhaftiger Geschichtsnostalgie sollten wir uns hüten. Denn die entscheidende Frage an uns selbst ist zeitlos aktuell: Hätten wir als Bürgerinnen und Bürger des Jahres 1939 Elsers Tat auch gerühmt wie heute, hätten wir ihm als frühere Nachbarn aus der Niederburg auf seiner Flucht einige Tage Unterschlupf gewährt oder ihm gar aktiv über die grüne Grenze zur Flucht verholfen, hätte er uns darum gebeten? Oder hätten wir, wie die Mehrheit der Deutschen, das Attentat als ruchlosen, feigen Mordanschlag auf das Staatsoberhaupt in schwerer Kriegszeit verurteilt? Die deutschen Bischöfe beider christlicher Kirchen dankten Gott damals öffentlich für die Errettung des „Führers“. Es ist so leicht, die Mutigen der Vergangenheit zu bewundern, obwohl man selbst vermutlich auch ein geschmeidiger Opportunist gewesen wäre – und es heute vielleicht auch tatsächlich ist.

Der frühere Bundeskanzler Willy Brandt, selbst ehemaliger Emigrant und Aktivist des sozialdemokratischen Widerstands, bezeichnete einen Widerstandskämpfer als einen Menschen, der ernsthafte Risiken eingeht, um in einem Umfeld illegal zu handeln, in dem Recht zu Unrecht geworden ist. Elser nahm das in rechtsstaatlichen Systemen unbestrittene „äußerste Notrecht“ zum Tyrannenmord wahr. In seiner schlichten Abwägung war er zum Ergebnis gekommen, Hitler müsse sterben, damit die Verhältnisse wieder bessere würden. In der Verhältnismäßigkeitsabwägung zwischen dem zu schützenden höheren Rechtsgut, dem Frieden, und dem Schaden für unbeteiligte Dritte, gewichten wir heute das Ziel, den Tod von Millionen von Menschen zu verhindern, vorrangiger als den Tod der acht Opfer des Attentats im Bürgerbräukellers.

Selbst das deutsche Grundgesetz kennt seit der Debatte um die Notstandsgesetze 1968 in Artikel 20 ein äußerstes Widerstandsrecht für den Fall, dass die demokratische Ordnung unrechtmäßig und gewaltsam beseitigt werden soll: „Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn Abhilfe nicht möglich ist.“

Im funktionierenden freiheitlichen Rechtsstaat sind Abhilfen bei drohenden innenpolitischen Gefahren für das Rechtssystem in aller Regel möglich. Als Elser 1939 zur Tat schritt, standen ihm jedoch andere Mittel zur Abhilfe gegen Hitlers Terrorregime nicht mehr zur Verfügung: Verwaltung, Polizei und Justiz hatten ihre rechtsstaatlichen Grundlagen längst verraten und boten niemandem mehr Rechtsschutz gegen das seit 1933 fest etablierte, von der überwiegenden Bevölkerungsmehrheit mitgetragene Unrechtssystem.

Anders als 1939 ist Deutschland heute ein Rechtsstaat und eine der stabilsten Demokratien der Völkerfamilie, in der die autokratischen oder diktatorischen Regimes zunehmen. Taugt in dieser so ganz anders gelagerten Ausgangslage Johann Georg Elser noch als Vorbild – und wenn ja: wofür?

Wir sind uns vermutlich alle hier einig, dass der Bombenleger von 1939 nicht ungebrochen als Vorbild für heutiges politisches Handeln dienen kann. Der Tyrannenmord ist immer das letzte Mittel, unser Land wird nicht von Tyrannen regiert, unsere Verfassung ist nicht außer Kraft gesetzt. Zudem prägen zu viele Bombenattentate und andere Anschläge fanatischer Einzel- oder Gruppentäter die Gewaltgeschichte unserer Tage. Auch breiten sich der Hass gegen Andersdenkende, die Abschaffung verfassungsmäßiger Freiheitsrechte und staatliche Gewalt als Mittel zur Durchsetzung imperialer oder ideologischer Interessen weltweit beängstigend aus.

So wie sich Elser gegen die übermächtige Gewalt seines damaligen totalitären Staates auflehnte, müssen heute die Demokratien und die Demokratinnen und Demokraten der Welt bereit sein, für ihre Freiheit zu kämpfen. Auch wenn wir pazifistisch sozialisierten Westdeutschen uns schwer damit tun: In der Ukraine sehen wir, dass dieser brutale Kampf im schlimmsten Fall auch mit militärischen Mitteln geführt werden muss, wenn und solange andere Mittel keinen Erfolg zeigen.

Und nach innen geblickt: Die neue Begeisterung für autoritäre Staatsformen greift auch in unserem Land um sich, wie die immer größeren Wahlerfolge der AfD illustrieren: Auch im eigenen Land sind wir also aufgerufen, Widerstand gegen die weitere Erodierung der Demokratie zu leisten und für die freiheitliche Verfassung einzustehen.

Pointiert gesagt: Wir benennen zwar Straßen nach Elser, bringen Gedenkplaketten an und vergeben Elser-Preise. Doch es ist der bisher noch demokratisch gesinnten Mehrheitsgesellschaft nicht gelungen, den ungebrochenen parlamentarischen und außerparlamentarischen Erfolgskurs einer in Teilen rechtsextremen Partei in unserem Land zu brechen.

Wer die Parteiprogramme und Strategiepapiere der AfD liest, merkt schnell: sie hat für keines unserer wirklich drängenden Probleme eine vernünftige Lösung. Aber sie bewirtschaftet erfolgreich die Ängste der Menschen: Die grundlegenden Veränderungen in Gesellschaft und Wirtschaft lösen Verlustängste aus, diese – und eine über lange Zeit verfehlte Politik – führen zu einem schweren Vertrauensverlust gegenüber dem schwerfälligen parlamentarischen Betrieb: Zu viele Menschen, angeheizt durch News und Fake News aus den Trollfabriken unserer Systemgegner, fühlen sich von den regierenden Eliten nicht mehr vertreten. Die Sehnsucht nach einfachen Lösungen und starken Führern nimmt zu. In Europa steigt die Lust an der Zerstörung der Freiheit.

Wenn wir einen Charakterzug von Johann Georg Elser für unsere Zeit in Anspruch nehmen wollen, dann sind das seine Beharrlichkeit und sein Mut, dem Zeitgeist zu widerstehen. Es wird Zeit, dass sich das linksliberale bis wertkonservative Bürgertum aus der Komfortzone eigener Interessenswahrung und aus seiner opportunistischen Neutralität herausbewegt und viel hörbarer als bisher die wehrhafte freiheitliche Demokratie und den Rechtsstaat verteidigt.

Ich bin sicher, das würde auch Johann Georg Elser gefallen.

Schreiben Sie einen Kommentar