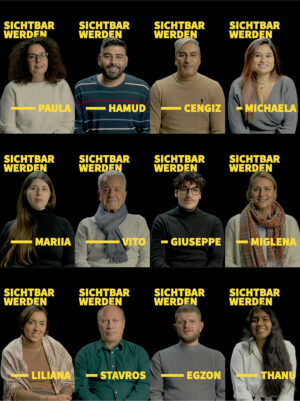

Wie kann man migrantisches Engagement für die Stadtgesellschaft sichtbar machen? Wie Vorurteile abbauen und ein Zeichen gegen die Polarisierung der Gesellschaft setzen? Diese Fragen standen am Anfang des Social Media-Videoprojekts „Sichtbarwerden“des Vereins inSi mit dem Filmemacher Marcus Welsch, bei dem zwölf Bürger:innen mit Zuwanderungsbiografien über ihre Erfahrungen und ihr Leben in Singen sprechen.

In Singen leben heute Menschen aus über hundert Nationen. 56 Prozent seiner Bürger:innen haben eine familiäre Zuwanderungsgeschichte. Es gibt zudem über 40 Vereine, Communitys und Organisationen mit interkulturellem Bezug. Dazu gehören unter anderem das 1970 gegründete Centro Português, der griechisch-deutsche Kulturverein Aphrodite ebenso wie der neue Ukrainische Verein und afghanische Community-Gruppen.

Innerhalb der Stadtgesellschaft sind diese Organisationen aber wenig bekannt. Ihnen und vor allem den Menschen, die dahinter stehen und sich darin engagieren, mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen, ist eines der Ziele, um das sich der Verein „inSi – Integration in Singen e.V.“ schon lange bemüht. Das Zusammentreffen von inSi-Geschäftsstellenleiter Martin Zimmermann mit dem aus Singen stammenden, seit Jahren in Berlin lebenden Filmemacher und Regisseur Marcus Welsch im Sommer letzten Jahres war daher so etwas wie ein Glücksfall.

Der Verein Integration in Singen

Der Verein inSi – Integration in Singen e.V. ist 2018 aus dem vier Jahre zuvor gegründeten Helferkreis Asyl hervorgegangen. Während andernorts viele dieser Helferkreise sich wieder auflösten, hatten sich in Singen aktive Ehrenamtliche und die Stadtverwaltung entschlossen, ihre bisherige Arbeit bei der Begleitung von Geflüchteten als gemeinnütziger Verein fortzuführen und so ihre vielfältig gesammelten Erfahrungen auch Menschen anzubieten, die im Laufe vieler Jahrzehnte aus verschiedensten Ländern nach Singen gezogen sind.

Der Verein hat mittlerweile über 280 Mitglieder und versteht sich als postmigrantische Dachorganisation für alle Zuwanderergruppen, Migrantenselbstorganisationen und für in der Integration tätige Institutionen in und um Singen. Seine Arbeit wird von der Stadt unterstützt und sowohl finanziell als auch personell gefördert.

Zu seinen wichtigsten Aktivitäten gehören unterschiedliche Angebote für Zugewanderte – zum Beispiel Deutschkurse, Frauentreff, Bewerbungstreff, Ehrenamtsstützpunkt, zentrale Beratungsstelle für Schutzsuchende aus der Ukraine. Außerdem werden Projekte zur Vernetzung politischer Akteure geboten. Unterstützt wird auch das 2021 gegründete Netzwerk „WIR in Singen“, ein Zusammenschluss von Singener Migrantenvereinen und Communitys.

Es sei ein alter Wunsch von ihm gewesen, einen weiteren Film (nach „Landschaftsgeschichten“ und „Der Chronist“ über seine Heimatstadt und das Leben dort zu machen, erzählt Marcus Welsch bei einem Pressegespräch zusammen mit Martin Zimmermann sowie Miglena Abrasheva und Giuseppe Femia, beide im Beirat von inSi und Mitwirkende des Videoprojekts.

„Könnte man nicht einmal etwas mit Film machen?“

Ende August 2024 kam der Filmemacher ins Gespräch mit Martin Zimmermann. Genau zu der Zeit, als auf den Social Media-Plattformen Hass und Hetze mal wieder einen neuen Höhepunkt erreicht hatten. Schnell war man sich einig, dass man hier einen Gegenpunkt setzen und diese Kanäle nicht den Rechten überlassen wolle: Statt Polarisierung sollte das Miteinander hervorgehoben werden. Die Idee für das Videoprojekt war geboren. Mit zwei- bis dreiminütigen Statements für Instagram sollte engagierten Menschen in Singen mit Zuwanderungsgeschichte eine Stimme gegeben werden.

Mitte September stellte inSi einen Förderantrag bei dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“, der im Oktober, kurz vor dem Ende des Programms, bewilligt wurde. Nun suchten die Aktiven von inSi zwölf Menschen mit verschiedenen Lebensgeschichten, um mit ihnen Interviews zu führen. Zwei Drehtage im November waren dafür eingeplant. Die anfängliche Sorge des Regisseurs, dass sich womöglich nicht genügend Protagonist:innen melden würden, erwies sich schnell als unbegründet. 50 Personen waren interessiert. inSi musste auswählen: Menschen mit Wurzeln unterschiedlicher Nationen, aus mehreren Generationen, je sechs Frauen und Männer, „Gastarbeiter“ der ersten Stunde, Menschen, die die Nahost-Flüchtlingskrise und der Ukrainekrieg nach Singen führten, und Menschen aus anderen Ländern, die als Studierende oder Arbeitssuchende gekommen und geblieben sind.

Es gab kein festes Drehbuch, erklärt Marcus Welsch, sondern nur drei Fragen als Rahmen: Was ist eure Geschichte? Wie geht es euch in der Stadt Singen? Was bedeutet euer interkultureller Background für euch? Jede:r konnte und sollte erzählen, was ihr oder ihm wichtig ist. Die Antworten sollten offen und authentisch sein. Rund acht Stunden Filmmaterial gab es schließlich zu sichten und die ursprüngliche Idee der Instagram-Statements wurde fallengelassen. Stattdessen entstanden rund zehnminütige Kurzvideos, die seit April dieses Jahres nacheinander im 14-Tage-Rhythmus auf Youtube veröffentlicht wurden.

Die Protagonist:innen und die Hohentwielstadt

Vito ist der älteste von ihnen. Er kam 1964 nach Singen. Eigentlich wollte er nur seinen Bruder besuchen. Als ihm Arbeit angeboten wurde, entschloss er sich, eine Weile zu bleiben, um Geld zu verdienen. Inzwischen sind daraus 61 Jahre geworden. Sein Deutsch ist nicht perfekt, da es für ihn in den ersten Jahren keinen Grund gab, die Sprache zu lernen: In der „Alu“ arbeitete er in einer Schicht ausschließlich mit Italienern. Da wäre es eher von Vorteil gewesen, verschiedene italienische Dialekte, wie sizilianisch oder kalabresisch zu sprechen, erinnert sich der aus der süditalienischen Region Basilikata stammende spätere Singener GemeinderatVito Giudicepietro.

Zum Film

SICHTBARWERDEN ist ein Social Media Videoprojekt von inSi e.V. und Marcus Welsch. Die Postproduktion wurde von inSi e.V. und der Abteilung Integration und Partizipation der Stadt Singen finanziert.

Zudem wurde das Projekt im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert und durch die Singener Kriminalprävention (SKP) unterstützt.

Konzept: Marcus Welsch und Martin Zimmermann – Produzent: Martin Zimmermann – Regisseur: Marcus Welsch – Kamera: Johannes Laidler – Postproduktion: Christian Bäucker – CI, Animation, Thumbnails: Ania Banaszek – Synth-Intro: Martin Zimmermann

Auch die Eltern von Paula (aus Portugal) und Stavros (aus Griechenland) kamen in den 1960er Jahren als sogenannte „Gastarbeiter:innen“ nach Singen und wollten nach einigen Jahren zurück in ihre Heimatländer, ebenso die türkischen Großeltern von Cengiz. Für alle drei ist Singen die Heimatstadt, in der sie geboren wurden, aufgewachsen und zur Schule gegangen sind, in der sie bis heute leben, arbeiten und sich engagieren.

Für die 18-jährige Schülerin Thanu, deren Eltern aus Sri Lanka kommen, ist Politik ein wichtiges Thema, unter anderem engagiert sie sich als Mitglied des Jugendkomitees. Ebenfalls im Jugendkomitee aktiv war Giuseppe, dessen Eltern vor 25 Jahren aus Süditalien nach Singen gekommen sind und der jetzt sein Studium in Konstanz beginnt. Gesellschaftliche und politische Teilhabe sind für ihn zentral.

Miglena, Hamud und Mariia arbeiten als Sozialarbeiter:innen sowie Sprach- und Intergrationsmittler:innen in der Hohentwielstadt. Hamud floh 2012 als Jugendlicher aus Syrien vor den Bomben des Assad-Regimes, lebte erst in München, kam 2017 nach Singen und hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Er fühlt sich als Syrer, der in Deutschland lebt und ein Teil von Deutschland ist.

Miglena kam mit 19 Jahren aus Bulgarien nach Deutschland, um in Bamberg und Würzburg Sozialarbeit zu studieren. Seit zehn Jahren arbeitet sie nun in Singen im Jugendmigrationsdienst der Caritas. Singen beschreibt sie als „multikulturell, bodenständig und ehrlich“. Sie hat die deutsche und die bulgarische Staatsangehörigkeit und sieht es als Vorteil „zwei Länder zu haben, in denen ich zu Hause bin“.

Mariia flüchtete 2022 zu Beginn des Ukrainekriegs nach Singen. Von Anfang an engagierte sie sich in der Ukraine-Hilfe, hatte als studierte Sozialarbeiterin aber auch das Glück, dass ihr Uni-Abschluss hier anerkannt wurde. Sie ist als Migrationsberaterin bei der AWO beschäftigt. Sie führe nun zwei Leben, eines in Singen und eines in der Ukraine, wo ihr Mann und ihre Eltern geblieben sind, beschreibt sie ihr Lebensgefühl.

Michaela, deren Vater aus Singen und deren Mutter aus Manila kommt, schätzt an Singen, ihrem Lebensmittelpunkt, „dass wir hier so vielfältig sind“. Sie empfindet es als „großstädtisch“ und kann das immer noch verbreitete Vorurteil, die Stadt sei „asozial“ nicht nachvollziehen.

Egzon kam Ende der 1990er Jahre mit seinen Eltern aus dem Kosovo nach Singen. „Hier kannst du dich gefühlt mit jedem über Fußball unterhalten“, sagt der heutige Präsident des AFC RINIA, der mit der Gründung einer Fußballsparte dem ursprünglichen Kulturverein neues Leben eingehaucht hat.

Für Liliana ist die Sprache der Schlüssel zu einem Land. Rumänisch ist die Muttersprache der Moldawierin, die eine Ausbildung als Erzieherin macht. Anfangs tat sie sich mit der deutschen Sprache schwer, „zumal man in Singen immer jemand findet, der italienisch (das viele Gemeinsamkeit mit dem Rumänischen hat) oder russisch spricht“. Inzwischen hat sie die Angst, Fehler zu machen, überwunden.

Alltagsrassismus in der „weltoffenen“ Stadt

Auffallend viel Lob für Singen ist in den Interviews zu hören. Als bunt, vielfältig, weltoffen, jung, multikulturell, sogar großstädtisch wird die Stadt beschrieben. Gerade durch die Zuwanderung in den letzten Jahren habe sie sich positiv entwickelt.

Irgendwie erstaunlich. Wie passt das vor dem Hintergrund, dass die AfD hier bei der Bundestagswahl 2025 28,6 Prozent der Zweitstimmen erzielen konnte (deutlich über dem Bundesergebnis) und vor der CDU (28,4 Prozent) stärkste Kraft wurde? Und mehr noch: 2024 konnte die AfD drei Mitglieder in den Gemeinderat entsenden und der designierte Kandidat für die Landtagswahl 2026 erhofft sich gar ein Direktmandat. Im Landkreis Konstanz gilt Singen daher einigen als „braunes Nest“.

Trotz der schönen positiven Worte für die Stadt schwingt die Wahrnehmung von erstarkender Polarisierung und zunehmenden Alltagsrassismus in fast allen Interviews mit. Fragen nach der Herkunft, auch bei Angelegenheiten, wo diese gar keine Rolle spielt, sind für die Betroffenen kränkend. Michaela erzählt, sie habe lange versucht, „über solchen Alltagsrassismus einfach hinwegzulächeln“. Seit Anfang 2024 aber engagiert sie sich dagegen und ist politisch aktiver geworden.

Auch Cengiz macht immer öfter die Erfahrung, dass er als Muslim und Kind türkischer Eltern weiterhin als „Ausländer“ angesehen werde. Wenn er auf die Frage nach seiner Herkunft antworte, er sei Singener, werde das heute nicht mehr akzeptiert, sondern weiter gebohrt, woher die Eltern, die Großeltern stammen. Das sei früher, vor „social media“, noch kein Thema gewesen.

Weniger Barrieren, mehr Teilhabe

Auffällig ist für ihn auch, dass kaum Menschen mit Migrationshintergrund in den Gemeinderat gewählt wurden. Dass seine Großeltern und Eltern – als nicht-EU-Bürger:innen – nicht an Kommunalwahlen teilnehmen dürfen, ärgert ihn. Er selbst hat inzwischen einen deutschen Pass.

Paula, die 1969 in Singen geboren wurde und die Stadt (außer im Urlaub, zumeist nach Portugal zur Familie) nie verlassen hat, hatte vor zirka 15 Jahren überlegt, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen. Als ihr in der Telefonhotline des Konstanzer Landratsamtes mitgeteilt wurde, dass sie – trotz deutschem Abitur – einen Sprachnachweis benötige, war sie sprachlos und schlagfertig zugleich: „Sprachnachweis? Wofür? Für Singenerisch? Alemannisch? Oder etwa Hochdeutsch?“ Dann habe sie sich für das Gespräch bedankt und aufgelegt. Ihr Wunsch ist: Wer schon Jahre hier lebe, den Schulabschluss hier gemacht habe, für den sollte der Sprachnachweis ein Automatismus sein.

Mariia kritisiert ebenfalls die vielen Hürden bei der Anerkennung von Hochschulabschlüssen und Berufsausbildungen Geflüchteter, denn solche Barrieren sorgen für zusätzlichen Stress von Menschen in Extremsituationen. Hamud beschreibt es so: Menschen mit Migrationshintergrund möchten nicht „ein Stück vom Kuchen bekommen, sondern ein Teil des Kuchens sein und diesen mitgestalten“.

Verfängt sich auch Positives im Netz?

Auch Marcus Welsch und Martin Zimmermann äußern Wünsche. Für sie ist das Filmprojekt zum einen ein Experiment, ob sich auch Positives im Netz verfängt. Zum anderen sehen sie es als eine Chance, zwölf verschiedene Perspektiven zu zeigen. „Migration“ war für Welsch nur ein Begriff, aber am Ende habe man hundert Kategorien. Und am Ende laute die Fragestellung auch nicht mehr, wo jemand herkomme, sondern wie man zusammenleben möchte. Er selbst habe bei dem Projekt „seine eigene Stadt besser kennengelernt“.

Dazu ist eine gewisse Bereitschaft nötig, sich überhaupt für die Lebenswirklichkeit anderer Mitbewohner:innen seiner Stadt zu interessieren und darüber hinausgehend vielleicht sogar zu kümmern und dabei im Idealfall erfahren, dass dies der ganzen Stadt – und damit sogar einem selbst – wiederum von Vorteil sein kann.

Aufgabe sei es nun, das Medienprojekt bekannter zu machen, und zwar trotz seines lokalen Schwerpunkts auch über Singen hinaus. Bislang haben die Videos zwischen 500 und 800 Aufrufe auf Youtube. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Überregionale Aufmerksamkeit hätten sowohl das Projekt als auch seine Initiatoren und Protagonist:innen verdient.

Foto der Filmemacher:innen: Dieter Heise. Alle anderen: inSi e.V.

Schreiben Sie einen Kommentar