Die diesjährige Sonderausstellung des Radolfzeller Stadtmuseums widmet sich unter dem Titel „Diktatur. Krieg. Und danach“ der Stadtgeschichte zwischen 1933 und 1948. In fünf Räumen können die Besucher:innen Details über die NS-Zeit in Radolfzell erfahren, zahlreiche Ausstellungsobjekte besichtigen und Erkenntnisse gewinnen, die das Stadtbild nicht bietet.

Bemerkenswert in der Ausstellung ist die Vielzahl der privaten Fundstücke: Auf den Radolfzeller Dachböden war von Sportabzeichen aus der Nazizeit über mannshohe Hitler-Poster bis zu Geschirr aus der SS-Kaserne wohl alles zu finden. Insbesondere das SS-Geschirr ist anscheinend keine Seltenheit: Unmittelbar nach Kriegsende trauten sich die Franzosen nicht, die Radolfzeller SS-Kaserne zu besetzen, da sie Sprengfallen fürchteten. Deswegen wurde die Kaserne von der Stadtbevölkerung geplündert, was zu SS-Kasernen-Geschirr in vielen Haushalten führte. Viele der Ausstellungsobjekte hatte das Museum erst kürzlich aus privater Hand erworben.

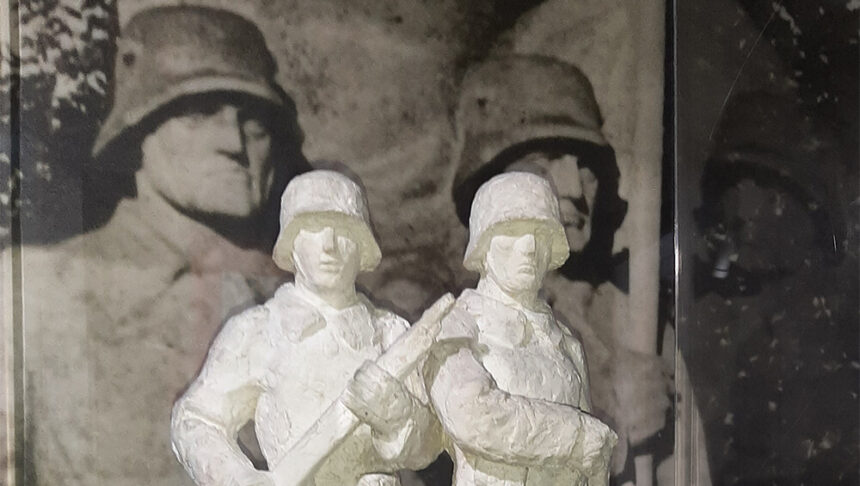

Der erste Raum der Ausstellung ist nach verschiedenen Aspekten der NS-Ideologie gegliedert und zeigt auf, was diese in der Radolfzeller Stadtgesellschaft bedeutete. So erfahren die Besucher:innen, dass der „Heldenkult“ der Nationalsozialisten zum Bau der Kriegerdenkmäler in Radolfzell und Böhringen führte – welche übrigens trotz vielfacher Kritik immer noch in der von den Nazis erbauten Form vorhanden sind.

Reichspogromnacht 1938 und Deportationen 1940

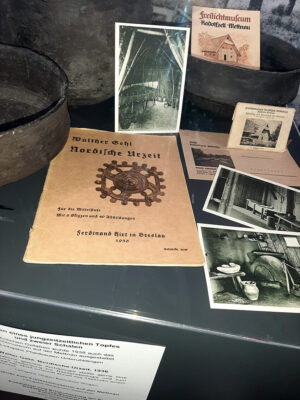

Zudem erfährt man, dass die Mettnau während der Nazizeit ein Freilichtmuseum beherbergte, das den „Kraft durch Freude“-Urlaubenden pseudohistorische Erkenntnisse über die Germanen präsentierte. Zum Thema „Körperkult“ wird über den Konstanzer Turner Willi Stadel berichtet, der 1936 Olympia-Gold gewann und damit zum Held in der Nazi-Propaganda wurde. An diesem Punkt rutscht die Darstellung des Museums allerdings kurz ins Missverständliche bis Entschuldigende ab: „… um seine ehrgeizigen Pläne als Turner und Sportlehrer verfolgen zu können, gab es für ihn nur die Möglichkeit, die nationalsozialistische Sportförderung in Anspruch zu nehmen“, heißt es auf einer Schautafel.

Ein weiterer Raum des Museums widmet sich der SS-Kaserne. Radolfzell hatte sich seinerzeit darum beworben, Standort einer SS-Kaserne zu werden; 1935 wurde mit dem Bau begonnen. 1937 zog die SS-Verfügungstruppe „Germania“ in der Kaserne ein – und wurde von der Radolfzeller Bevölkerung jubelnd empfangen. Von dieser Truppe gingen die Pogrome vom 9. November 1938 in der Region aus, bei denen unter anderem die Konstanzer Synagoge zerstört wurde.

Ab 1939 nutzte ein SS-Totenkopf-Bataillon die Kaserne, das im Oktober 1940 die Deportation von Jüd:innen aus der Region ins Konzentrationslager Gurs in Frankreich organisierte. Später wurde aus der Kaserne eine SS-Unterführer-Schule. Für diese wurde eine Schießanlage im Altbohl-Wald gebaut. Für deren Bau installierte das NS-Regime in Radolfzell ein Außenlager des KZ-Dachau und zwang KZ-Häftlinge aus Dachau, die Schießanlage zu bauen.

Zwangsarbeit in Radolfzell

Nicht nur im Radolfzeller KZ-Außenlager gab es grausame Zwangsarbeit, auch in den ortsansässigen Unternehmen und der Landwirtschaft wurden Zwangsarbeiter:innen, meist aus Osteuropa, beschäftigt. In dem Raum des Museums, der sich mit den Opfern der NS-Zeit in Radolfzell beschäftigt, erfahren die Besucher:innen, dass beim Pumpenhersteller Allweiler 220 Zwangsarbeiter:innen beschäftigt waren, bei der Reichsbahn in Radolfzell 217, bei Schiesser 62, bei den Radolfwerken 25, beim Milchwerk 26, bei der Obstbaugenossenschaft sechs und in der Landwirtschaft in der Region eine unbekannte Anzahl von Zwangsarbeiter*innen zur Arbeit gezwungen wurde.

Viele dieser Unternehmen sind immer noch in Radolfzell aktiv und haben sich, zumindest öffentlich nicht erkennbar, nicht mit ihrer NS-Geschichte auseinandergesetzt. So heißt es auf der Website des Pumpenkonzerns Circor über das Tochterunternehmen: „Bei Allweiler sind wir stolz auf unsere lange Geschichte von Tradition und Erfolg.“ In der detaillierten Geschichte des Unternehmens seit 1860 wurden die Jahre 1906-1952 einfach großzügig ausgespart. Gleiches gilt für das Unternehmen Schiesser, das seinerzeit sogar NS-Musterbetrieb war.

Ein Betrieb, den es heutzutage hingegen nicht mehr gibt, ist das Kaufhaus Bleicher, das von dem jüdischen Ehepaar Lotte und Josef Bleicher geführt wurde; das Ehepaar musste 1937 nach Palästina fliehen, wo es verarmt starb. Das Kaufhaus wurde von Carl Renk und Franz Esser übernommen.

Misslungene Aufarbeitung

Gerade die SS-Kaserne, das KZ-Außenlager und die Zwangsarbeit sind Aspekte der Radolfzeller Geschichte, die in der Stadt wenig bekannt sind. Deswegen ist die aktuelle Sonderausstellung absolut empfehlenswert und ein Schritt in die richtige Richtung. Insbesondere weil das Museum sich nicht auf allgemeine Ausführungen zur NS-Zeit beschränkt, sondern viele Informationen zu lokalen Gegebenheiten bietet.

Zumindest in meiner Schulzeit wirkte es oft so, als hätte es vor allem in Berlin Nazis gegeben. Die Auseinandersetzung mit der lokalen NS-Vergangenheit ist oft schwieriger, weil sie so unmittelbar aufzeigt, dass die deutsche Gesellschaft in Sachen Aufarbeitung versagt hat. So hinterlässt auch die Sonderausstellung im Radolfzeller Stadtmuseum einen faden Beigeschmack, denn Schiesser und Allweiler sind noch immer anerkannte Unternehmen.

Außerdem schaut das Kriegerdenkmal am Luisenplatz noch immer genauso entschlossen kriegerisch drein, wie die Nazis es erbaut haben. Bis 1994 bestand das Kaufhaus Renk & Esser, welches diese durch die Vertreibung der jüdischen Kaufleute Bleicher erwerben konnten. Erst 2010 wurde durch eine private Initiative eine Gedenktafel bei der Schießanlage im Altbohlwald eingerichtet und noch diesen Juli entschied der Radolfzeller Gemeinderat, dass der ehemalige Nazi-Bürgermeister August Kratt Ehrenbürger der Stadt bleibt.

Umso wichtiger ist es also, dass es die derzeitige Sonderausstellung gibt. Sie kann noch bis Anfang Februar 2026 im Radolfzeller Stadtmuseum am Seetor-Platz besucht werden.

Weitere Informationen bietet die Website Radolfzell zur NS-Zeit.

Schreiben Sie einen Kommentar