Dieses Jahr jährt sich zum 80. Mal das Ende des Zweiten Weltkriegs. Die letzten Zeitzeug:innen sterben und Medien und Politiker:innen stimmen uns auf einen neuen Verteidigungskrieg im Herzen Europas ein. Ausstellungen in Vaduz (FL Liechtenstein) und Altstätten (SG Schweiz) blicken zurück auf die Jahre 1938–45 und laden ein, Vergangenheit wie Gegenwart kritisch zu reflektieren.

Beide Ausstellungen verknüpfen die regionale Perspektive mit einem globalen Kontext. Wie sah der Alltag aus? Was geschah an der Grenze? Wie ging man mit den eigenen Nazis um? Wie schaffte man es, „neutral“ zu bleiben?

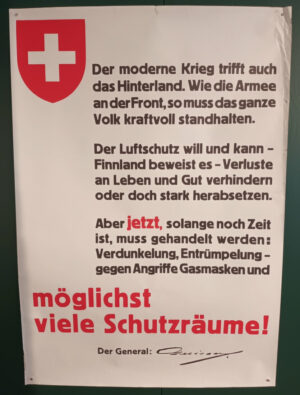

Die Ausstellung im Altstättener Museum Prestegg (fragen Sie an der Bar nach der Story zu Him-Bär!) teilt sich in die Themen Alltag und Flucht. Man lebte hier auf der Schweizer Seite zwar kriegsverschont, doch im Schatten des Krieges. Womit die Fenster verdunkeln? Wohin flüchten bei einem Einmarsch? Fotografien und historische Dokumente geben Einblicke in den Alltag der Rheintaler und Rheintalerinnen. Die handschriftlich notierte Dorfchronik der Rheintal-Gemeinde Berneck lässt uns den Alltag mit auf Nahrungsmittelautonomie zielender „Anbauschlacht“ und der kriegsbedingt verschobenen Umstellung der Rheintalbahn-Tram auf Omnibusbetrieb nacherleben.

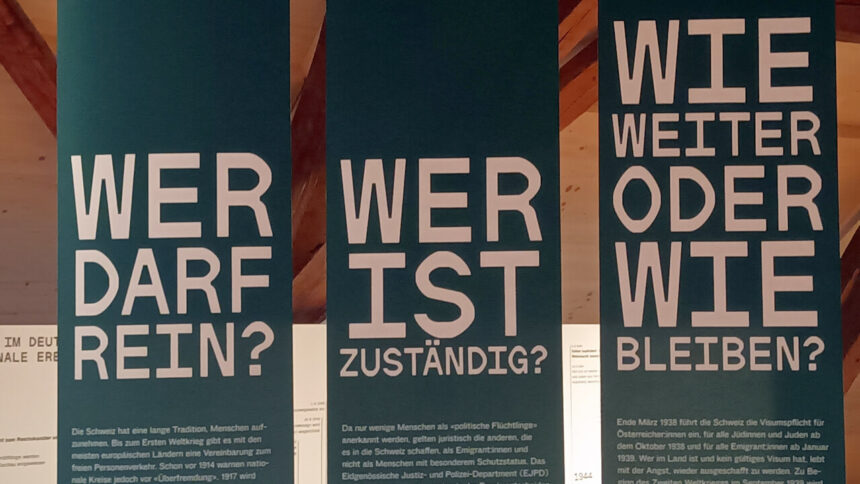

Eine Etage höher versammelt „Flucht“ neben Schautafeln zum Geschehen rund um die Schweizer Landesgrenzen vor allem Interviews und andere Tondokumente von Geflüchteten und Fluchthelfer:innen. Erstaunlich der Bericht des aus Wien geflohenen jüdischen Schlagerkomponisten Willy Geber, den die SS noch im August 1938 mit anderen Emigranten an die Grenze zur rettenden Schweiz geleitete. Bald sollte diese Grenze geschlossen werden und im Machtbereich der Nazis die systematische Vernichtung des europäischen Judentums beginnen.

Ein Film stellt den Fluchtort Sosúa vor, heute eine Touristenhochburg an der Nordküste der Dominikanischen Republik. Als immer mehr Länder ihre Grenzen für fluchtwillige Juden und Jüdinnen schlossen, nahm der mit Hitler paktierende Karibikstaat diese bereitwillig auf: Diktator Rafael Leonides Trujillo, ein überzeugter Rassist, der Minderheiten allein aufgrund ihrer Hautfarbe abschlachten und politische Gegner den Haien zum Fraß vorwerfen ließ, wollte die dunkelhäutige Bevölkerung seines Reiches durch die Einwanderung weißer Europäer:innen „aufhellen“. Schon allein dieser Film über den Kibbuz in der Karibik macht die Ausstellung sehenswert.

Brennpunkt Diepoldsau

Besonders nah war der Krieg in Diepoldsau. Hier befand sich 1938/39 ein Auffanglager für Geflüchtete, hier hätten 1945 um ein Haar französische Truppen das Dorf beschossen, weil sie es irrtümlich Österreich zurechneten. Im Zuge der Rheinregulierung 1923 wurden einige Flussschlaufen vom neuen Rheinbett abgetrennt. So geriet Diepoldsau als einziges Schweizer Rheintaldorf auf das Ostufer des Flusses und war von Vorarlberg nur durch den an manchen Stellen seichten Alten Rhein relativ einfach erreichbar. Eine Gedenkplakette am „Rohr“, einem den Alten Rhein und damit die Grenze überquerenden Entwässerungsrohr, erinnert an diesen Fluchtweg. Ohne die Hilfe von Dorfbewohner:innen, auch Zöllnern und Grenzwächtern, die das Gebiet und die Gewohnheiten der Grenzpatrouillen genau kannten, wäre wohl kaum eine Flucht gelungen.

Die Grenzbrücke über den Alten Rhein zwischen Diepoldsau und Hohenems ist heute nach dem Sankt Galler Polizeihauptmann Paul Grüninger benannt, der 1838/39 viele hundert Menschen vor den Nazis rettete, indem er ihnen entgegen der Weisung aus Bern den Übertritt in die Schweiz ermöglichte. Finanziert vom Berner Bundesamt für Kultur (ohne Unterstützung aus Wien) und konzipiert vom Jüdischen Museum Hohenems, das bereits den Hörweg „Fluchtgeschichten“ zwischen Lindau und dem Montafon entwickelte, entsteht im alten Zollhaus an der Grenzbrücke gerade der Erinnerungsort Flucht, der die Fluchtgeschichte(n) während der NS-Zeit am historischen Schauplatz vermitteln soll.

Liechtenstein: Noch einmal davongekommen

Das Fürstentum Liechtenstein überstand den Zweiten Weltkrieg ohne Besetzung oder Zerstörung. Als kleine Insel zwischen dem Krieg führenden Deutschen Reich und der bewaffnet neutralen Schweiz gelegen, versuchte es, gegen den Druck von außen und gegen die Nazis im Inneren seine Unabhängigkeit zu bewahren.

Mit zehn Themenbereichen zeigt „Nah am Krieg“ im Liechtensteinischen Landesmuseum, wie die Liechtensteiner:innen diese Kriegszeit erlebten. Kuratiert wurde die Sonderausstellung noch von dem im April dieses Jahres verstorbenen Peter Geiger, der seinerzeit auch die Historikerkommission zur Aufarbeitung der Rolle Liechtensteins in der NS-Zeit leitete.

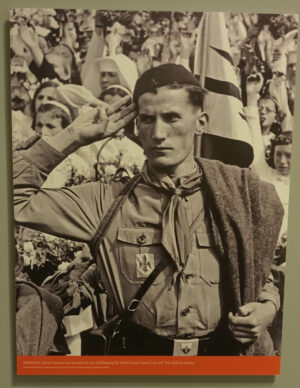

Vier Tage nach dem „Anschluss“ Österreichs marschierten deutsche Truppen erstmals durch das mit Hakenkreuzfahnen geschmückte Feldkirch. Unter den jubelnden Schaulustigen befanden sich auch zahlreiche NS-Anhänger:innen aus dem nahen Liechtenstein, das damals noch ein armes Bauernland war. Sie mögen auf Arbeit, Brot und ein besseres Leben gehofft haben. „Mit großer Begeisterung haben die nationalsozialistisch eingestellten Liechtensteiner die herrliche Umwälzung in Deutsch-Österreich miterlebt“, berichtete das Vorarlberger Tagblatt.

Ihren ersten großen Auftritt hatten die Liechtensteiner Nazis 1933 mit einem später verharmlosend „Rotter-Affäre“ genannten Anschlag auf die Gebrüder Alfred und Fritz Rotter. Diese hatten in Berlin mehrere Theater betrieben, ihr verschachteltes Firmengeflecht aus mehreren GmbHs und Aktiengesellschaften ging aber kurz vor Hitlers Machtantritt bankrott. Worauf die Rotters, von den Nationalsozialisten als „Theaterjuden“ verhöhnt, vor ihren Gläubigern nach Liechtenstein flohen, dessen Staatsbürgerschaft sie einige Jahre zuvor erworben hatten. Eine Bande aus deutschen und liechtensteinischen Nazis spürte sie auf, um sie nach Deutschland zu entführen. Doch das Vorhaben scheiterte, Alfred und seine Frau Gertrud stürzten auf der Flucht vor den Häschern in den Tod, Fritz und Julie entkamen schwer verletzt.

Die Entführer wurden gefasst, doch dann vergleichsweise milde bestraft. Über 700 Liechtensteiner:innen unterschrieben ein Bittgesuch für eine Begnadigung! Die Ausstellung ergänzend bleibt anzumerken, dass noch 2010 der liechtensteinische Schriftsteller Armin Öhri für seinen auf den Ereignissen basierenden Roman „Die Entführung“ als Nestbeschmutzer geschmäht und boykottiert wurde.

Im März 1939 scheiterte ein dilettantischer Putsch der Volksdeutschen Bewegung in Liechtenstein (VDBL), die den Anschluss ans Großdeutsche Reich erzwingen wollte. Maßgeblich dabei war Martin Hilti, Mitgründer der Technologiefirma Hilti (die mit dem roten Werkzeugkoffer). Auch ihm und damit dem heute wichtigsten Arbeitgeber im Land gegenüber hält sich die Ausstellung bedeckt. Dabei war Martin Hilti doch Schriftführer des Umbruch, Kampfblatt des VDBL und Kopie der reichsdeutschen NS-Zeitung Der Stürmer. 1941 reihte sich Martin Hilti ein in die Reihen der rund hundert liechtensteinischen Freiwilligen, die sich als „Volksdeutsche“ der Waffen-SS anschlossen.

Nur wenige Wochen vor dem Putschversuch waren Fürst Franz Josef II. und sein Regierungschef am 2. März 1939 mit dem Zug zu einem Staatsbesuch nach Berlin gereist und hatten dort Adolf Hitler getroffen. Über die Begegnung ist wenig bekannt, Unterlagen existieren nicht. Hitler schien kein großes Interesse an Liechtenstein gezeigt zu haben, er referierte stattdessen nur über die „Judenfrage“.

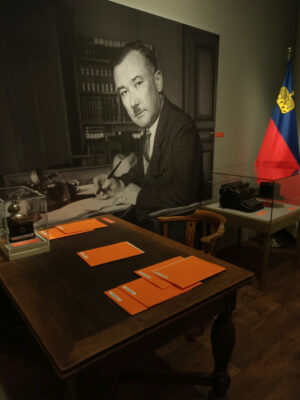

Am Schreibtisch von Josef Hoop, Regierungschef von 1928–45, können Besucher:innen der Ausstellung sich in Dossiers mit Akten befassen, die Hoop damals bearbeitete. Aufschlussreich ist das Dossier zum Thema Flüchtlinge. Von 1919 bis in die 50er Jahre ermöglichte Liechtenstein sogenannte Finanzeinbürgerungen, nämlich den Kauf des Bürgerrechts gegen eine extrem hohe Gebühr, die maßgeblich zu den Staats- und Kommunaleinnahmen beitrug. In der NS-Zeit erwarben so 240 Menschen die Staatsbürgerschaft, darunter 140 Juden und Jüdinnen. Die meisten der Eingebürgerten lebten gar nicht im Land, konnten mit einem Liechtensteiner Pass aber anderswo leichter Schutz finden als als Deutsche oder Staatenlose.

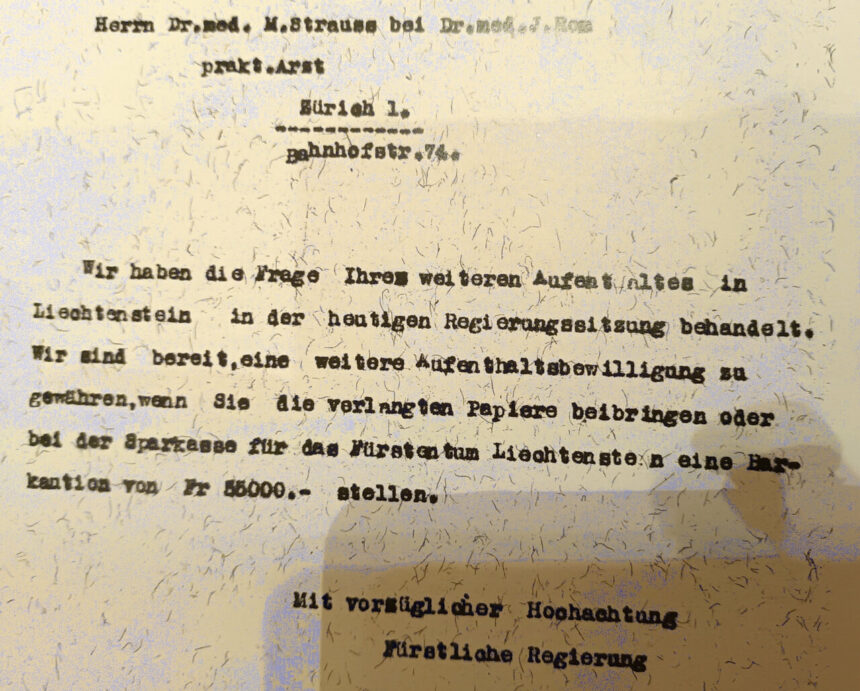

Schon drei Tage nach dem deutschen Einmarsch in Österreich wies die liechtensteinische Regierung ihre Gemeindevorsteher an, „dass die Aufnahme ausländischer Flüchtlinge jedem Bewohner des Landes verboten ist“. Die Gemeinden durften keine Aufenthaltsbewilligungen mehr ausstellen. Nur wenige Gesuche wurden von der Regierung höchstselbst noch bewilligt. Allein nur eine befristete Aufenthaltsbewilligung, so Hoops Antwort auf entsprechende Anträge, kostete 55.000 Franken.

Im Mai 1940 registrierte ein polizeiliches Verzeichnis der in Liechtenstein wohnenden „Juden und Emigranten” zusammen 137 Personen, davon 121 Jüd:innen. Von ihnen 21 mit Niederlassungsbewilligung und 71 mit knapp befristeter Aufenthaltsbewilligung; 298 waren ohne Aufenthaltstitel lediglich „toleriert“.

Gemeinsam erinnern

Fassen wir zusammen: Es war ein spannender Ausflug zu den Ausstellungen „Gemeinsam erinnern“ nach Altstätten und Vaduz. Zu Liechtensteins Rolle in der NS-Zeit lässt die dortige Ausstellung jedoch manchen Aspekt unterbelichtet und lädt Interessierte so zu weiteren Recherchen ein. Wie überhaupt das Landesmuseum auch in seiner Dauerausstellung zentrale Fragen ausblendet, etwa den Verfassungskonflikt um die Rolle des Fürsten und das Thema Bankenplatz und Treuhänder.

Anfahrt und Besuch der beiden Ausstellungen füllen von Konstanz aus einen ganzen Tag. Ein gesonderter Ausflug per Rad mag deshalb dem Hörweg „Fluchtgeschichten“ durchs Rheintal folgen und dabei auch den Fluchtort Rohr in Diepoldsau und das Jüdische Museum in Hohenems besuchen.

Lesetipps

– Hannes Binder und Hansjörg Quaderer (Hrsg.): Jener furchtbare 5. April 1933. Pogrom in Liechtenstein. Limmat Verlag. Zürich 2013.

– Armin Öhri: Die Entführung. Van Eck Verlag. Triesen FL 2010.

Ausstellungen

– Liechtensteinisches Landesmuseum, Vaduz, bis 11.1.2026, Di–So 10–17 Uhr.

– Museum Prestegg, Altstätten SG, bis 27.1.2026, Mi–Fr 14–17 Uhr, Do bis 20 Uhr, Sa/So 10–17 Uhr.

Die Fotos zum Beitrag zeigen Exponate in den Ausstellungen

Schreiben Sie einen Kommentar