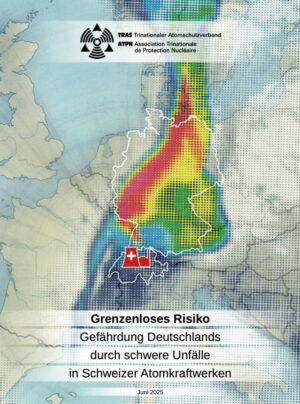

Sie gehören zu den dienstältesten Atomkraftwerken der Welt, liegen fast direkt an der Grenze zu Südbaden und mussten alle in diesem Jahr abgeschaltet werden – aus Sicherheitsgründen. Dennoch will die Schweizer Regierung den 2017 beschlossenen Atomausstieg wieder rückgängig machen. Eine Studie zeigt, wie groß die Gefahren sind.

Das AKW Beznau 1 gilt als das älteste noch laufende Atomkraftwerk der Welt. Es wurde vor 56 Jahren an der Aare errichtet, liegt etwa sechs Kilometer südlich der deutschen Grenze, hat einen stark versprödeten Reaktordruckbehälter – und schaltete sich Mitte September störungsbedingt ab. Direkt nebenan auf der hochwassergefährdeten Aare-Insel steht der Schwesterreaktor Beznau 2; er ist 53 Jahre alt und würde heute keine Betriebsgenehmigung mehr bekommen. Dennoch will die Betreiberin Axpo die beiden 365-MW-Druckwasserreaktoren bis 2032 und 2033 laufen lassen.

Und dann sind da noch das 1010-MW-AKW Gösgen, 45 Jahre alt, mit rissanfälligen Dampferzeuger-Heizrohren und ebenfalls (bei Olten) an der Aare gelegen – sowie der 1233-MW-Siedewasserreaktor Leibstadt, seit 1984 direkt gegenüber Waldshut am Rhein in Betrieb und störanfällig wie die anderen. Alle Meiler haben unbefristete Betriebsbewilligungen, könnten also – abgesehen von gelegentlichen Sicherheitsprüfungen – auf Dauer laufen.

Wie groß die Gefahren sind, die von den Kernkraftwerken in unserer Nähe ausgehen, zeigt die kürzlich publizierte Studie „Grenzenloses Risiko“ des Trinationalen Atomschutzverbands (TRAS). Der in Basel ansässige Verband vertritt 49 Organisationen und Initiativen sowie 74 Gemeinden und Landkreise – darunter 61 Städte wie Freiburg und Dörfer aus Südbaden (allerdings weder Konstanz noch Radolfzell noch Singen oder eine andere Gemeinde aus dem Landkreis Konstanz); er repräsentiert damit laut eigenen Angaben rund eine Million Menschen im Grenzgebiet Schweiz-Deutschland-Frankreich.

„Großräumig und gravierend“

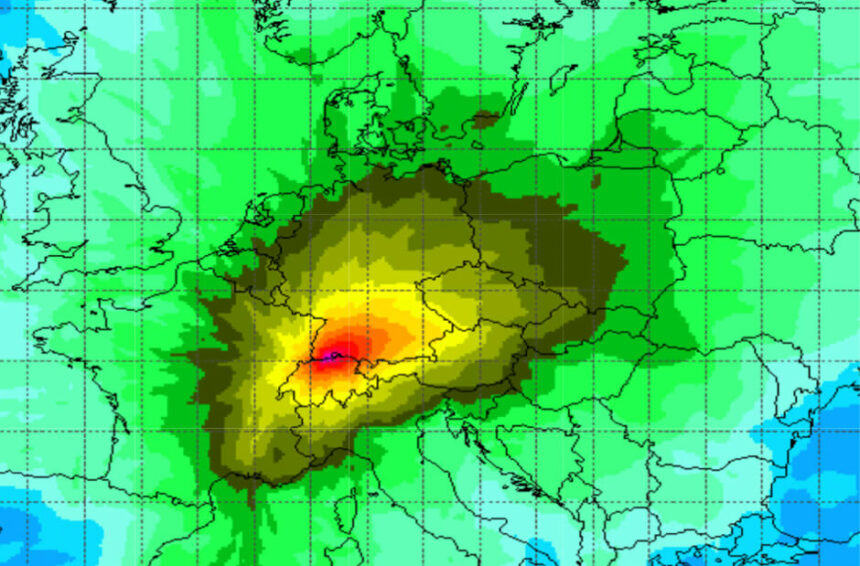

Die Ergebnisse der Studie sind beängstigend: „Ein schwerer Atomunfall in der Schweiz hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit großräumige und gravierende Auswirkungen auf Deutschland“, heißt es in der 63-seitigen Untersuchung; bei entsprechender Wetterlage müssten „weite Teile Baden-Württembergs und gegebenenfalls sogar Bayerns großräumig evakuiert werden“. Darauf aber sei der Katastrophenschutz nicht vorbereitet. Denn unter Umständen könnte es „Regionen bis in mehrere Hundert Kilometer Entfernung“ treffen, also Städte wie „Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart, Mannheim, Heidelberg, Reutlingen, Heilbronn, Ulm, Nürnberg, Augsburg und München“. Von Singen, Radolfzell und Konstanz ganz zu schweigen.

Selbst „bei für Deutschland günstigen Wetterlagen“, also bei Wind aus nordöstlicher Richtung, „können Situationen auftreten, in denen rund ein Drittel der Bundesrepublik so stark von der radioaktiven Wolke betroffen wäre, dass die Bevölkerung dort unter Umständen tagelang im Haus bleiben müsste, idealerweise in fensterlosen Kellerräumen“.

Interessant an der mit vielen Karten und Szenarien illustrierten Studie sind die Aussagen zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit: „Weder die Behörden in der Schweiz noch die in Deutschland haben für Unfallabläufe in Schweizer AKWs mit größeren Freisetzungen, längerer Freisetzungsdauer und ungünstiger Wetterlage Ausbreitungsrechnungen oder Folgeabschätzungen veröffentlicht“, steht da. Und: „Die von der Schweizer Atomaufsicht auf Basis eigener Szenarien und realer Wetterdaten erstellten Simulationen liegen dem für radiologischen Notfallschutz zuständigen deutschen Bundesumweltministerium nicht vor. Ob und wie detailliert Behörden in Baden-Württemberg oder Südbaden von den Berechnungen Kenntnis haben, ist unbekannt.“

Wenig Resonanz

Mit anderen Worten: Da reden zwar alle Politiker:innen von einer bedrohlichen Sicherheitslage in Europa – aber für die realen AKW-Risiken interessiert sich niemand.

Und daher, so eine weitere Schlussfolgerung, „ist die Öffentlichkeit (…) über die von den Schweizer AKW ausgehende Gefährdung ihrer Heimat und Gesundheit nicht informiert“. Eine öffentliche Debatte „über die Sicherheitsdefizite der Reaktoren und das Risiko ihres Überzeitbetriebs“ finde bisher nicht statt. Das zeigt auch die Resonanz auf die alarmierenden Ergebnisse von „Grenzenloses Risiko“. Die meisten Medien nahmen – wenn überhaupt – die Untersuchung kaum zur Kenntnis.

Doch es gibt Ausnahmen. Das Münchner Umweltinstitut veröffentlichte die Studie, ebenso IPPNW Deutschland (die internationalen Ärzt:innen für die Verhütung des Atomkriegs), und die nach Tschernobyl gegründete Anti-Atom-Initiative Schönau, aus der die genossenschaftlich organisierten Öko-Stromwerke EWS hervorgegangen sind. Auch die Anti-Atom-Organisation .ausgestrahlt informierte über die Ergebnisse der Studie und initiierte eine Kampagne. Mit ihr fordern die Atomkraft-Kritiker:innen:

● Einen Ausstiegsfahrplan mit festen Abschaltdaten für alle Schweizer AKW,

● eine deutsch-schweizerische Energiewendepartnerschaft, die beiden Ländern nutzt,

● eine transparente Beteiligung Deutschlands bei sicherheitstechnischen Bewertungen grenznaher Atomanlagen, einschließlich grenzüberschreitender Umweltverträglichkeitsprüfungen,

● eine umgehende Überarbeitung der Katastrophenschutzpläne in Südbaden, die bis heute nicht die Evakuierungszonen abdecken, die nach der Katastrophe von Fukushima deutlich erweitert wurden.

Die Forderungen richten sich teilweise an den Schweizer Bundesrat, teilweise an Berlin, insbesondere aber an die grün-geführte baden-württembergische Landesregierung.

Viele Worte, wenig Inhalt

Und wie sieht Stuttgart das? In einem Antrag wollten Mitglieder der grünen Landtagsfraktion Anfang August wissen, wie das baden-württembergische Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft (unter Führung der grünen Umweltministerin Thekla Walker) die Gefahrenlage einschätzt, von welchen Auswirkungen die Landesregierung im Falle eines Reaktor-Unfalls ausgeht und welche konkreten Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung aus ihrer Sicht erforderlich wären.

Die lange Antwort des Ministeriums kam sieben Wochen später und lautete, kurz zusammengefasst: Die Landesregierung teile nicht die Kritik des Trinationalen Atomschutzverbands; mit der Schweiz sei vereinbart, dass die deutschen Behörden in einem „radiologischen Notfall“ alle relevanten Informationen bekommen; es gebe Notfallpläne, die „die Folgen für die Bevölkerung mildern“. Und: „Sollte der Zeitraum bis zu einer Freisetzung von Radioaktivität eine rechtzeitige Durchführung einer Evakuierung nicht mehr ermöglichen, so ist das Verbleiben der Bevölkerung in Gebäude die effektivere und damit durchzuführende Maßnahme.“

Viel unverbindlicher kann man kaum antworten. Dabei hatten die Landtagsgrünen die entscheidenden Fragen gar nicht gestellt: Setzt sich die Landesregierung für ein baldiges Abschalten der AKWs von Bezau, Görgen und Leibstadt ein? Wie will sie das tun? Und wann werden die möglicherweise bald notwenigen, erweiterten Katastrophenschutzpläne überarbeitet und umgesetzt?

Mal sehen, was passiert, dann wird schon irgendwie gehandelt – so sieht die Landespolitik das Problem. Und diese Haltung wird bleiben, so lange nicht mehr Informationen die südbadische Bevölkerung erreichen. Es bräuchte also mehr Aufklärung und mehr Veranstaltungen wie jene, die die Stromrebell:innen von EWS Anfang November in Freiburg organisierten. Und mehr Druck von unten.

Aber immerhin: Über die Petitionsplattform WeAct hat .ausgestrahlt mittlerweile eine Initiative unter dem Titel „Atom-Gefahr beenden – Schweizer AKW abschalten“ lanciert. Der Aufruf kann hier unterschrieben werden.

Außerdem wäre es kein Fehler, wenn sich die angeblich um Klima- und Menschenschutz bemühten Gemeinden im westlichen Bodenseeraum auch diesem Thema zuwenden würden – und dem Trinationalen Atomschutzverband beiträten. Vielleicht finden sich ja ein paar Stadträt:innen, die sich dafür engagieren.

Fotos des AKW Leibstadt: © wikimedia commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leibstadt_und_AKW_Leibstadt.jpg und https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2011-06-14_08-26-40_Switzerland_Kanton_Zürich_Dällikon_Industriestrasse.jpg / Karte der möglichen Kontamination: © Trinationaler Atomschutzverband

Schreiben Sie einen Kommentar