Erhard Schüttpelz ist Professor für Medientheorie an der Universität Siegen. Seit vielen Jahren arbeitet er an einer anthropologischen Neufassung von Medientheorie. Jetzt ist sie unter dem Titel „Medium, Medium. Elemente einer Anthropologie“ im Verlag Matthes & Seitz, Berlin, erschienen.

Lange waren Frauen, ihre Körpergröße, ihr Stimmumfang, ihre Geschicklichkeit, ihre Genauigkeit und Aufmerksamkeit, nicht zuletzt die Gepflogenheit männlich geprägter Institutionen, sie schlechter zu bezahlen als Männer, integraler Teil telefonischer Operationsketten.

In Zeiten der Handvermittlung übernahmen sie als Telefonistinnen die Rolle der ‚Fräuleins vom Amt‘, beobachteten Schaltbretter, nahmen Anrufe an, steckten und trennten Verbindungen. Und auch nach der Einführung so genannter ‚Selbstwahlverfahren‘, bei denen sich die Eingabe von Nummern vom Amt auf die Anrufenden verschob, blieben Technikerinnen zentral in den Prüf- und Messverfahren. Hatten sie vor der Einführung automatisierter Münzprüfverfahren am Klang zwischen eingeworfener Münze und Hosenknöpfen, ja sogar zwischen Münzen unterschiedlichen Werts unterscheiden können, differenzierten ihre Ohren später, über ein Headset, abfällig ‚Geißengeschirr‘ genannt, verschiedene Knack- und Knirschgeräusche, um die Funktionstüchtigkeit von Schaltschränken zu testen und zielgerichtet auf Fehlersuche zu gehen.

Medienrevolution

Ich hatte bei meinen Führungen durch die Telefonsammlung von Hans-Dieter Schmidt, an die sich in Konstanz leider immer weniger Menschen erinnern (www.sammlung-schmidt.de, siehe auch den mehrteiligen Bericht auf seemoz), stets behauptet, dass man hier medienevolutionär beobachten könne, wie lange menschliche Fähigkeiten selbstverständlich in technische Apparaturen eingebaut wurden, bis endlich – endlich? – die Technik auch diese Fähigkeiten ersetzen kann. Also Technikerinnen, um beim Beispiel zu bleiben, ersetzt werden durch automatische Prüfverfahren.

Auch diese konnte man eindrucksvoll in der Sammlung Schmidt erleben: Auf Knopfdruck begannen unter Pieps- und Klingelgeräuschen Lampen aufzuleuchten und Rädchen sich wie von Geisterhand zu drehen. Nachdem sie einen Prüfbericht auf langer Papierrolle ausgedruckt hatte, war die Maschine wieder still. Am Ende maschineller Evolutionen würde genau diese Stille stehen, da war nicht nur ich mir sicher, die Stille eines Schwimmens in uterusgleichen Kokons: die Matrix täuschte noch Leben vor, um die zu reinen Energielieferanten reduzierten Menschen bei Laune, im Traumschlaf also, zu halten.

Hexenbretter oder Seelenschreiber

Erhard Schüttpelz stellt nun diese Fantasien, über deren Fundament man sich von der Popkultur bis in die universitäre Medienwissenschaft hinein einig war, vom Kopf auf die Füße. Er erinnert in seiner Medienanthropologie nicht nur daran – das ist eine Bedeutung der Verdoppelung des Wortes Medium im Titel des Buches –, dass ‚Medium‘ ein Wort war, das das neunzehnte und beginnende zwanzigste Jahrhundert gebrauchte, um Menschen – und in deren Gefolge auch manche Apparate, Kameras etwa, aber auch mechanische Ouijaboards, auf Deutsch Hexenbretter oder Seelenschreiber genannt – zu bezeichnen, die mit den Toten kommunizieren konnten. Schüttpelz macht vielmehr, das ist die zweite oder vielleicht auch die dritte Bedeutung der kommagetrenntverknüpften Wortverdoppelung, Medien als Vexierbilder lesbar.

Nicht nur sind Menschen ohne ihre Techniken – welche das sind, darüber müssen wir sprechen – kaum denkbar: Daran schließlich wird der Ausgang der Menschheit aus einer von ihr getrennt gedachten Naturgeschichte festgemacht. Nein, es gilt auch das Umgekehrte: Techniken sind eben nicht isoliert von Menschen und menschlichen Fähigkeiten denkbar (also nie: autonom oder autark) und diese wiederum sind grundsätzlich körpergebunden. Sie stellen nicht das Außen und gar das Darüber-Hinaus des Humanismus dar, wie hippe Technikphilosophien vom Akzelerationismus über den Post- bis zum Transhumanismus meinen, sondern ihre Grundlage und ihr Spiegelbild – und es bleibt unklar, auf welcher Seite sich das Land hinter den Spiegeln befindet. Sicher ist nur: auf beiden Seiten des Spiegels gibt es etwas zu entdecken.

Das Land hinter den Spiegeln

Erhard Schüttpelz ist der beste aller möglichen Reiseführer in die beidseitig liegenden Spiegellandschaften, weil er, von Haus aus Linguist und Philologe, technikhistorisches und ethnologisches Wissen miteinander verknüpft. Er erkennt die Leerstellen auf beiden Seiten und füllt sie mit der Zauberformel „Medium, Medium“. Sein Text ist dabei stets extrem klar und, was bei dem hohen theoretischen Anspruch noch erstaunlicher ist, flüssig und spannend lesbar. „Medium, Medium“ ist, so habe ich den Text wenigstens wahrgenommen, ein Pageturner, aufregend wie ein Krimi. Denn wie in einem gut geschriebenen Kriminalroman begleitet der Autor Leserin und Leser Schritt für Schritt auf dem Weg der Erkenntnis und jede Antwort ist wiederum eine Frage, deren Beantwortung man kaum abwarten kann.

(Beipackzettel: Für alle, die sich möglicherweise sonst auf die falsche Fährte geführt fühlen, weil sie von ‚Spannung‘ etwas anderes erwarten, sei hinzugefügt, dass ich mich natürlich nicht freimachen kann von meinen Voraussetzungen: a) selbst Medienwissenschaftler zu ein, b) Erhard Schüttpelz‘ Denken seit einem Vierteljahrhundert zu verfolgen und c) viele der Referenztexte, die Schüttpelz verwendet, selbst gelesen zu haben. Aber, nun ja, Erhard Schüttpelz behauptet nirgends, eine Einführung in die Medienwissenschaft zu geben, wiewohl es wünschenswert wäre, wenn seine Erkenntnisse zum Pflichtprogramm angehender Medienwissenschaftler:innen würden.)

(In Parenthese sei deshalb die Empfehlung an alle möglichen Leser:innen eingefügt, das Vorwort von Karin Harrasser zu überspringen. Schüttpelz’ Text geht ohne Vorwort gleich in medias res, schnell, apodiktisch, manchmal etwas atemlos, aber ohne auf eine Bergführerin angewiesen zu sein. Bei Krimis möchte man schließlich auch nicht vor der Lektüre gesagt bekommen, wer der Mörder ist. Oder die Mörderin. Post lectionem freilich darf man gern die eigene Lektüre an einer anderen reiben, denn meine Empfehlung ist kein Werturteil über Harrassers Essay.)

(In zweiter Parenthese sei stilistisch angemerkt, dass Erhard Schüttpelz durchaus zu langen, hypotaktisch geschachtelten Sätzen neigt – das geht dann gern mal eine halbe Seite oder gar länger –, aber es kommt, und das wissen wir spätestens seit James Joyces Molly Bloom, nicht auf die Länge an, sondern auf den Rhythmus – denken Sie an Balu, den Bären, der völlig abgestoßen war von den Anmaßungen des Affenkönigs King Louis, aber „Der Beat, dieser Beat …“).

Der Beat, dieser Beat …“

Das erste Kapitel, „Die lange Dauer der Medien“, ist eine Abrechnung mit der Medienwissenschaft, wie wir sie kennen. Es geht hier um eine Umkehrung: die Revolutionen sind immer solche der Infrastruktur – dreischrittig: Nahrung/Rohstoffe, Warenverkehr, Verwaltung –, der ‚die Medien‘ (oder was man dafür hält) dann folgen. Schüttpelz schafft sich Raum, um danach drei Kapitel lang die stets gleiche Paradoxie eines „Medium[s] vor den Medien“ – Begrenzungen und Ekstasen des menschlichen Körpers in seinen Geschicklichkeiten, seinen Ritualen und seinem Sprachgebrauch – durchzuarbeiten. Das ist wohl die Grundbotschaft, die jeder Satz des Textes in immer neuen Varianten wiederholt: It’s the body, stupid! Abgeschlossen wird das Buch durch ein „Technische Grenzwerte“ überschriebenes Kapitel – wo immer es um Körper geht, da gibt es Reste.

Jedes Kapitel, einschließlich des ersten und des letzten, ist dabei wiederum in drei Unterkapitel und diese in mehrere Abschnitte eingeteilt. Auch das hilft beim Nachvollziehen des anspruchsvollen Gedankengangs. Wer möchte, der oder dem wird auf der Wanderung das Angebot einer Sitzbank gemacht für‘s kurze (oder längere) Verweilen. Nur allzu lang sollte man die Lektüre nicht unterbrechen – der Wiedereinstieg, auch darin gleicht der Text einer Wanderung und ähnelt die Lektüre dem Wissen erfahrener Wandernder, wird sonst mühsam. Man merkt die Dichte der Erkenntnisse und die Intensität ihrer Vermittlung, und das Gehirn muss erst einmal wieder in den Takt finden mit den Gedanken, die Schüttpelz‘ Text vermittelt.

Schneller gehen

(Auch hier bietet sich eine Parenthese oder Digression an: Wer früher mit Erhard Schüttpelz zusammen zu Fuß unterwegs war, musste sich an ein hohes Lauftempo gewöhnen. Wies man ihn darauf hin, dann meinte er lakonisch, er käme halt vom Land, genauer vom Niederrhein, da gäbe es so wenig zu sehen, da müsse man schnell gehen. Auf dem Land gingen alle Menschen schnell.)

Also weiter. Schneller: „[V]ermutlich können wir unsere imaginären Räume deshalb so gut erwandern und memorieren, weil wir das in konkreten Räumen geübt haben.“ Diesen Satz kann man als autoethnografische Miniatur lesen. Ein schnelles, doch kein atemloses Denken, eines, das schöpfen kann aus der Kraft lebenslanger Reflexion. Die Maxime Robert Musils, jedem Satz müsse man das Maximum geistiger Kraft mitgeben (und aufhalsen), die die Lektüre von Musils Texten zu einem mühsamen, wenn auch lohnenden Exerzitium macht, wird bei Erhard Schüttpelz beherzigt und überschritten. Eine Reflexion, die durch ein Unendliches hindurchgegangen ist, und jetzt zu einer virtuosen Leichtfüßigkeit gefunden hat. Eine Aufforderung zum Tanz.

Sie artikuliert sich in drei Modi: erstens in einem beeindruckend hoch komprimierten Aufzeigen großer Linien, zweitens aber in der Gegenbewegung ganz kleinteilig genauer philologischer Rekonstruktionen der Entfaltung bestimmter Ideen, Begriffe oder Konzepte (etwa bei Bruno Latour oder Claude Levi-Strauss) und schließlich in locker improvisiert wirkenden Frage-Antwortspielen. Erhard Schüttpelz stellt sich in diesen Abschnitten Fragen, um diese dann gleich darauf zu beantworten. Die Fragen sind also keine echten Fragen und die Figur, die sie stellt, ist kein wirkliches Gegenüber für den Antwortenden, der selbst in Momenten der ausgestellten Unwissenheit – „Ich weiß es nicht“ – immer noch souverän über alle überhaupt nur möglichen Antworten verfügt oder zu verfügen scheint. Die Formel, die auch jenseits der dialogischen Kapitel öfters zum Einsatz kommt, der Autor habe bei aller Mühe wirklich keine andere Antwort gefunden, findet die Betonung auf einer Mühe, die alle anderen Bemühungen sinnfrei erscheinen lässt. Und auch wenn diese Geste manchmal nervt, rate ich dringend dazu, gerade diese Passagen genau zu lesen. Es lohnt sich, denn gerade hier macht Schüttpelz ungeschützt Aussagen zu wirklich wichtigen, weil existentiellen Themen.

Versuch‚ ‚das Ganze‘ zu bannen

Es ist wohl kein Zufall, dass Schüttpelz sein Text gerade in dem Moment zu entgleiten droht und gleichzeitig völlig bei sich ankommt, wenn es um die Schwelle, das Liminale, selbst geht. Wenn es darum geht, worum es bei Medien ‚eigentlich‘ geht oder gehen könnte. Und wenn man das so betrachtet, dann ist jeder der drei Modi des Formulierens, die „Medium, Medium“ wählt, eine Überschreitung, ein gezieltes Hinführen des Textes auf eine Überforderung und den Raum darüber hinaus: die Überforderung des Materials, des/der Lesenden und, vielleicht, des/der Schreibenden und, so gesehen, ist der Text als ganzer liminal und handelt nicht nur von Liminalität.

Im Versuch, zunächst und immer wieder ‚das Ganze‘ zu bannen. In der Auseinandersetzung mit und Nachverfolgung von den feinsten Filiationen der Hausgeister dieses Ganzen – also der wesentlichen theoretischen Stichwortgeber. Und schließlich in einer Selbstspaltung, die keine ist, aber vielleicht dennoch unvermeidbar ist, weil sie ein Mittel ist (ein ‚Medium‘), frei flottierende Gedankensplitter darstellbar zu machen, fragmentierten Überlegungen Raum, aber auch eine Dynamik, eine Richtung zu geben, eine Art Autoinduktion, die eigenen Überlegungen immer tiefer, immer weiter zu treiben, zu intensivieren und zu schärfen.

Ein Text wie eine klassische Tragödie in fünf Akten

So erschließt sich an dieser Stelle die Architektur des gesamten Buches. Zunächst legt Schüttpelz unter der medienwissenschaftlichen Fixierung auf ‚Technik‘ (hier ist explizit ein großgeschriebener Singular gemeint) den Körper, der antik in der techné noch mitgedacht wurde, frei. Dann folgen die Körpertechniken, übersetzt als Geschicklichkeiten von Körpern am Grunde all dessen, was man ‚Kultur‘techniken nannte. Diese geschickten Körper werden in das Geschick vielfältiger Krisen geschickt und dort als ‚liminal‘, auf der Schwelle stehend, die Schwelle überschreitend, die Schwelle gar selbst bedeutend, beobachtet.

Da Schüttpelz seinen Text wie eine klassische griechische Tragödie in fünf Akten aufbaut, kommt, das geht gar nicht anders, die Peripetie, die entscheidende Wendung der Krisis des Anfangs, im dritten Kapitel. Dort geht es, wie gesagt, um Schwellen, ihre Bearbeitung und die Expert:innen solcher Arbeit, um Krisen, Initiationen und Trancemedien (z.B. Schaman:innen). Schüttpelz ist es wichtig, den Schamanismus von allem auf ihm in der euramerikanischen Esoterik abgelagerten Kitsch zu befreien. Es geht nicht um ‚Seelen‘, und es geht auch nicht um Seelenflüge. Schamanen haben – wie die meisten anderen Trancemedien auch – keine Wahl, sondern durchleben tiefe persönliche Krisen – Krankheiten, Unfälle, Gewalterfahrungen, Hunger etc. –, die sie nur durch eine Initiation überwinden können. Die Krise wird einhegbar durch Ritualisierung, als deren Kern Schüttpelz die Simulation unerfahrbarer Erfahrungen – die Wiederholung der eigenen Geburt und die Vorwegnahme des eigenen Todes – begreift.

Die Welt alltäglicher Erfahrungen überschreiten

Genau an diesem Nullpunkt, mitten in dieser Aporie, entstehen die ‚Medien‘ – der antike Begriff für das Durchlässige wird im 19. Jahrhundert wiederbelebt im animalischen Magnetismus Franz Anton Mesmers ab 1770 und ubiquitär durch die ab 1847 entstehenden spiritistischen Bewegungen. Im Zentrum dieser Bewegungen aber steht die heftig umstrittene Frage nach der Möglichkeit bestimmter Personen, die Welt geteilter alltäglicher Erfahrungen zu überschreiten auf die Erfahrbarkeit anders-als-innerweltlicher Phänomene – vor allem die Kommunikation mit Toten.

Es ist der gemeinsame Entstehungsherd der Psychoanalyse einer- und des Elektromagnetismus andererseits: 1895 wird mit den „Studien zur Hysterie“ das Verfahren der talking cure öffentlich und im selben Jahr visualisiert Ferdinand Braun das Elektrizitätsnetz der Stadt Straßburg als Sinuskurve auf einer Kathodenstrahlröhre und belegt damit die Existenz von „Elektronen“. Aber der, wenn man so will, nomenklatorische Sündenfall ist da schon geschehen: eine unerklärte ‚Imponderabilie‘ wird als unzuschreibbares Agens erlebt (wem kann das ‚Handeln‘, die ‚Aktivität‘ dieses Ungreifbaren zugeschrieben werden?), also und mithin: dazwischen, medial. Oder auch mal so, mal so.

Die Mündlichkeits/Schriftlichkeits-Differenz

Der dritte Teil ist „Der deiktische Körper“, also der zeigende Körper, überschrieben und thematisiert die mündliche und schriftliche Sprache. Damit kommt Schüttpelz auf die Urdifferenz aller medienhistorischen Überlegungen, diejenige zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit, und die Annahme, dass es erst die Schrift gewesen sei, die komplexe Gedanken und damit auch technische Innovationen wie überhaupt den ‚Fortschritt‘ ermöglicht habe, zurück. Es geht also zentral um die Frage einer alle Medien begründenden Medialität. Und da ist sich die Medienwissenschaft einig: Das ist die Inskription. Medien sind kat’exochen Inskriptionstechniken – und seien es auch, in der Übertragung (im Funk etwa), nur temporäre. Die Mündlichkeit wird auf Inskription festgeschrieben (die Schrift vor der Schrift) und von mündlichen Kulturen wird infolge dieser Zuschreibung behauptet, sie seien statisch, weil alle kulturelle Energie sich in der repetierenden Erinnerung erschöpfe. Das ist das eine Problem der Mündlichkeits/Schriftlichkeits-Differenz.

Das andere ist die Frage des Orts der Inskription. Handelt es sich um Sprache oder Technik? Und auch hier tendiert die Medienwissenschaft zur Option ‚Technik‘ – Schüttpelz wiederum geht in beiden Fällen den umgekehrten Weg: Mündlichkeit geht der Schriftlichkeit nicht nur zeitlich voraus. Die Schrift deutet er (am Leitfaden entsprechender Schriftforschung) als Form defizitärer Mündlichkeit – und die ist auch in technischen Zusammenhängen nicht nur vorhanden (etwa in Gebrauchsanweisungen oder Be-Schrift-Ungen), sondern zentral, weil jede Maschine, jede Technik eine Anleitung benötigt, die sprachlich und mithin kooperativ zwischenkörperlich ist. Beim Erlernen von Techniken assistieren menschliche Körper einander und zwar auch dann, wenn es um das Training KI-gesteuerter Algorithmen geht. Mehr noch: Welt haben wir nur in dieser Form des (sprachlichen) Zeigens bzw. nehmen sie zum Anlass einer Überführung in Sprache.

Smartphones als sakrale Bündel

Um diesen Anspruch immer wieder zu belegen, verwendet Erhard Schüttpelz breit gestreute ethnologische Forschungen. Die Auseinandersetzung mit ethnografischen Befunden scheinbar entlegener Gesellschaften hat einen mehrfach erhellenden Effekt.

Erstens und einfachstens geht es um Universalisierung der Befunde.

Zweitens geht es um Verfremdung zur Kenntlichkeit – am schönsten vielleicht dort realisiert, wo Schüttpelz unsere Smartphones als sakrale Bündel (in Lederlappen zusammengebundene Objektsammlungen, die den Sinn haben, die rituellen Berechtigungen des Trägers festzuhalten und nachvollziehbar zu machen) im Sinne der indigenen Kulturen Nordamerikas deutet. Man wird einander in derartigen Spiegelungen buchstäblich weniger fremd.

Und drittens kann man sich das Technikgedöns weitgehend sparen, das Mediengeschichten manchmal interessant, manchmal schwer lesbar, auf jeden Fall aber in einer Weise fokussiert, dass das Drumherum, die ‚Umwelt‘, die Techniken ja allererst hervorbringen und in der sie einzig und allein zum Einsatz kommen können, bestenfalls als ‚Hintergrund‘ lesen lässt.

Das krumme Holz

Es gibt eine Stelle, da evoziert Erhard Schüttpelz Immanuel Kant, der die philosophische Disziplin der Anthropologie, zu der sich Schüttpelz’ eigener Text zurechnet, begründet hat: „Die Zitierbarkeit, die Kommentierbarkeit […], die gegenseitige Instrumentalisierung […], die Kombinierbarkeit und die wechselseitige Korrigierbarkeit und Assistierbarkeit, sie sind allesamt aus demselben (krummen) Holz geschnitzt.“ Das „krumme Holz, aus dem niemals etwas gerades geschnitzt werden könne“ ist, mit Kant, der Mensch selbst, genauerhin seine moralische Konstitution. Dieses krumme Holz als anthropologische Universalie wird von Schüttpelz übertragen auf Techniken des Miteinanders, des Dazwischen. Man könnte sagen, krummes Holz bedürfe krummer Formen. Man könnte folgern – und das ist wohl der entscheidende Clou von Schüttpelz’ Text: wir bewältigen unseren Alltag nicht, indem wir starren Regeln folgen. Wir bewältigen unseren Alltag nur, indem wir kontinuierlich improvisieren, d.h. auf neue Situationen und Wendungen produktiv, kreativ reagieren. Je weniger man dazu in der Lage ist, desto unglücklicher, so könnte man es ausdrücken, ist man.

Eine Grundregel der Improvisation auf der Bühne lautet: Jeder Vorschlag muss angenommen werden. Sonst entsteht keine gemeinsame Aktion, sondern nur ein Gezerre um die ‚richtige‘ Deutung. Ich kann Vorschläge in andere Richtungen lenken, aber ich tue nicht gut daran, Vorschläge zu verneinen. Erhard Schüttpelz war unter dem Künstlernamen „Süsskind“ Mitglied der Band „Kosmonautentraum“, die zur Neuen Deutschen Welle zählte. Eine Grundregel dieses Musikstils bestand in der offensiven Feier des Dilletantentums: Tue nichts, was Du gut kannst. Spiele zum Beispiel kein Instrument, das Du beherrschst.

Spiele kein Instrument, das Du beherrschst

Wer diese Regel beherzigte, konnte nicht anders als zu improvisieren. Improvisation begriffen als das spontane, ungeplante Bearbeiten ungeplanter, spontan entstehender Situationen. Und diese kann man dilettantisch natürlich leichter provozieren als durch große handwerkliche Meisterschaft. Genau deshalb arbeitet sich Schüttpelz auch intensiv an allen Standardisierungen ab, die ja Spontaneität einzuhegen suchen. Deshalb sind Mündlichkeit und das der Umwelt fast schutzlos ausgelieferte, aber auch an diese maximal angepasste Leben in Wildbeutergemeinschaften für Schüttpelz die zentralen Referenzen, auf die er immer wieder zurückkommt.

Und aus eben diesem Grund ist auch der Ausdruck „Virtuosität“ so wichtig. Virtuosität besteht für Schüttpelz nicht in der maximalen Beherrschung von Standards – also etwa der schwierigsten Griffe und Bogenbewegungen auf der Violine à la Paganini. Virtuos ist vielmehr, wer nie um eine Antwort verlegen ist, aber zugleich Kommunikation nicht ‚schlagfertig‘ beenden, sondern endlos elegant fortsetzen will. Virtuos ist, wer kommunikative Angebote stets durch Anschlussangebote erweitern und verlängern kann.

Der zum Rheinländer konvertierte Südtiroler Konrad Beikirchner bringt in der Formel „Am schönsten isset, wenn es schön ist“ die schier unendliche Fluidität („Schönheit“) des Rheinischen und seines kommunikativen Einsatzes auf den Punkt. Und genau dieses Diktum, das, wie Schüttpelz an mehreren Beispielen für jede mündliche Interaktion demonstriert, einen unangemessen großen Aufwand in der analytischen Explikation braucht, gilt auch für den universal gelehrten Text Schüttpelzens, dessen Universalität sich eben darin bewährt, sich immer wieder ins Partikulare zu verlieren – und wieder herauszufinden.

Das Mediale dieses Mediums

Dem Rezensenten wird es auf diese Weise unmöglich, die einzelnen Inhalte und vielfältigen Erkenntnisse dieses Textes kurz zusammenzufassen, weshalb er sich eher auf die Textualität, also das Mediale dieses Mediums bezieht. Und diese orientiert sich eben, soweit es einem schriftlichen Text überhaupt möglich ist, an mündlicher ‚Virtuosität‘ durch mäandernde Anschlüsse und Anschlussfähigkeit einerseits und die Simulation von Mündlichkeit durch als mündlich lesbare Stilelemente wie die prononcierte Setzung von ‚Ich‘-Bezügen oder dem Einfügen von Gesprächserinnerungen und Anekdoten aus der Entstehung des Textes selbst. Deshalb auch wohl die schier unendlich wirkende Aufzählung von Namen am Ende des Textes: Schüttpelz zählt Menschen auf, die in der einen oder anderen Weise – und in der Regel wohl als Gesprächspartner:innen – zum Verfertigen der Gedanken bei jenen Reden, aus denen das Buch hervorging, beigetragen haben.

„[…] diese ‚typischen‘ und ‚allgemeinen‘ Arten und Weisen [„aus denen Techniken, Dispositive, Habitus und so weiter entstehen“, eingefügt von AKS], wenn sie überhaupt existieren, entstehen weiterhin in alltäglichen, improvisierenden und kooperativen Situationen der Entscheidungsfindung, also auf untypische und unverallgemeinerbare Weise.“ ‚Medien‘ bezeichnen nach Schüttpelz einen unanalysierbaren Ort, der improvisierend und kooperativ situativ jeweilig entsteht, nicht aber schon als vorhanden vorausgesetzt werden kann. So ganz nebenbei zeigt sich in dieser Medienanthropologie, dass der Begriff ‚Medium‘ allenfalls als Diskurselement gesehen wird, aber keineswegs ein Gegenstand ist, auf den man eine Wissenschaft gründen könnte.

Und vielleicht nicht einmal sollte. Den Begriff muss man nicht einmal verwerfen, verweist er doch auf einen Raum, den Schüttpelz am Ende aller Dekonstruktionen als den einzigen Ort beschreibt, an dem sich unsere Gegenwart den Optimismus der Magie, sich „dem Kosmos“ trotz aller Widrigkeiten anzuvertrauen, bewahrt habe.

„Schließlich gibt es einen besonders hervorgehobenen Bereich der modernen Gesellschaften, in dessen Gegenständen technische Effizienz, ästhetische Freude und die Erzeugung von Optimismus wieder und wieder zusammengedacht wurden, um sich wechselseitig zu befruchten und zu erproben. Man nannte sie ‚Medien‘.“

***

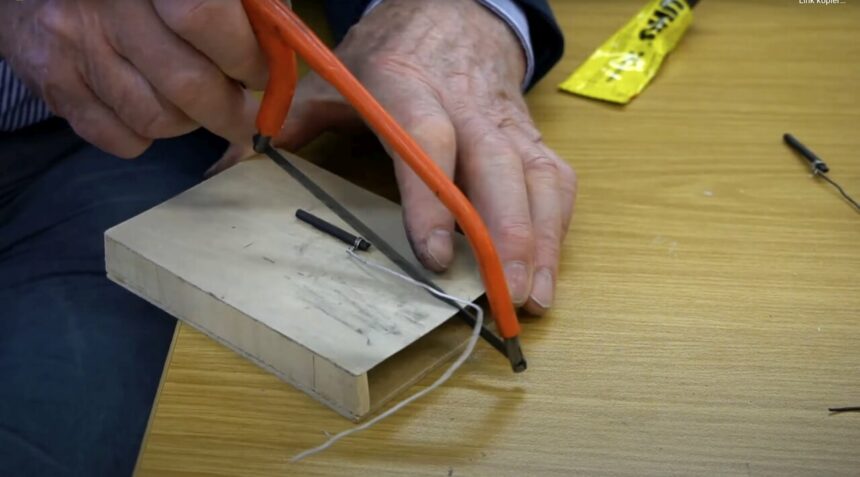

Mit Ausnahme der als Telefonistin gekleideten Schaufensterpuppe vor dem Schaltsystem 55 stammen alle Bilder aus einem Video, das Albert Kümmel-Schnur mit Hans-Dieter Schmidt aufgenommen hat. In diesem Video baut Hans-Dieter Schmidt mit einfachen Mitteln ein Kohlewiderstandsmikrofon nach David Hughes nach. „Vielleicht wird die Vorgeschichte der wissenschaftlichen Revolution einer ähnlichen Erkenntnis ausgesetzt, wenn man die natürlich Magie zwischen 1500 und 1800 einmal technisch nachvollzieht und nicht nur exegetisch.“ Das gilt auch über die Grenzmarkierung 1800 hinaus.

Erhard Schüttpelz: Medium, Medium: Elemente einer Anthropologie, Berlin: Matthes & Seitz 2025, 38 Euro.

Schreiben Sie einen Kommentar