Werden die Rechtsextremen vor allem von Bürger:innen am Rande des Existenzminimums unterstützt? Oder von den Wohlhabenden, deren Reichtum die AfD in ihren Wahlprogrammen zu mehren verspricht? Und überhaupt: Ist das schon Faschismus?

Ähnlich wie bei anderen rechten Parteien im Westen setzt sich die Alternative für Deutschland (AfD) vor allem aus Menschen mit mittlerem und niedrigerem Bildungsabschluss im mittleren Alter zusammen. Und bestätigend zu den in Teil 1 ausgeführten Argumenten schreibt Roberto Heinrich vom Wahlforschungsinstitut Infratest dimap: „Auch in der AfD-Wählerschaft überwog im Herbst 2021 die Zahl derer mehrheitlich, die ihre eigene wirtschaftliche Lage wohlwollend bewerteten. Angestellte waren zur Bundestagswahl auch in den AfD-Reihen am häufigsten vertreten, Arbeiter bildeten dort nur eine wenngleich größere Minderheit.“

Mit dem zunehmenden gesamtgesellschaftlichen Abwärtstrend nimmt jedoch auch der Anteil derer zu, die ihre eigene Rolle nicht mehr als wohlwollend bewerten. Bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen bewerteten jeweils etwa die Hälfte der AfD-Wähler:innen ihre eigenen ökonomische Lage als schlecht.

Ein Viertel aller Gewerkschaftsmitglieder

Analog zu den extrem rechten Parteien im übrigen Westen ist die Klassenbasis der AfD-Wählerschaft also vor allem bei Angestellten der unteren Mittelklasse zu verorten, erst dann gefolgt von klassischen Arbeiter:innen. Diese stellten bei der letzten Bundestagswahl mit 35 Prozent der AfD-Stimmen aber eine durchaus beachtliche Untergruppe. Ein Viertel aller Gewerkschaftsmitglieder wählten AfD, auch aufgrund deren Haltung gegen eine Klimapolitik.

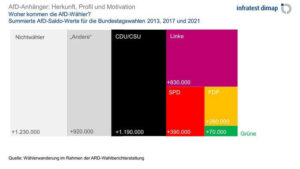

Hinzu kommt: Mit lediglich 17 Prozent Frauenanteil ist die Wähler:innenschaft der AfD extrem männlich dominiert. Sie rekrutiert sich – auch hier analog zu anderen rechtsextremen Parteien – zu einem großen Teil aus Nichtwähler:innen und Wähler:innen, die bis dahin für Parteien unter fünf Prozent votierten. Die nächstgrößeren Zuströme kommen von der CDU und den Linken.

Ein weiterer zentraler Aspekt ist – wie bei der Präsidentschaftswahl in den USA zu sehen war –, dass sich viele traditionelle Wähler:innen von den Parteien der Mitte (in den USA die Demokratische Partei) abwenden – enttäuscht von deren Mitte-rechts-Politik und (im Fall der USA) der Unterstützung für den Gaza- Genozid; sie liefen stattdessen zum größten US-Politik-Segment über – den Nichtwähler:innen.

Wo bleibt die SA?

Eine heiß diskutierte und umstrittene Frage ist die, ob die neuen Rechten eigentlich Faschist:innen sind. Diese Frage ist schwer zu beantworten, auch weil Begriffe wie Faschismus und Neofaschismus nicht einheitlich definiert werden. Unabhängig von der Terminologie gibt es zumindest große Unterschiede zwischen den heutigen rechtsextremen Parteien und den klassischen Faschisten, weshalb das Tricontinental Institut ihnen den sperrigen Begriff „extreme Rechte eines besonderen Typs“ gab.

Während die Faschisten vor hundert Jahren antraten, um die kämpfende Arbeiter:innenklasse und die kommunistische Bewegung zu besiegen, droht dies dem Kapitalismus in seinen Zentren aktuell nicht. „Anstatt als Bollwerk des Kapitalismus gegen die Kräfte des Sozialismus aufzutreten, scheint die extreme Rechte den Kapitalismus gegen seine Kannibalisierung durch den neoliberalen Pakt zu verteidigen und sicherzustellen, dass die kapitalistischen Institutionen eine Massenbasis in einer Bevölkerung haben“, heißt es in der Studie „The False Concept of Populism and the Challenges facing the Left“ des Tricontinental Instituts. Und weiter: „Diese extreme Rechte droht, die Wirtschaft am Kragen zu packen und ihr Arbeitsplätze abzuringen, aber sie kann dies nicht wirklich erzwingen.“

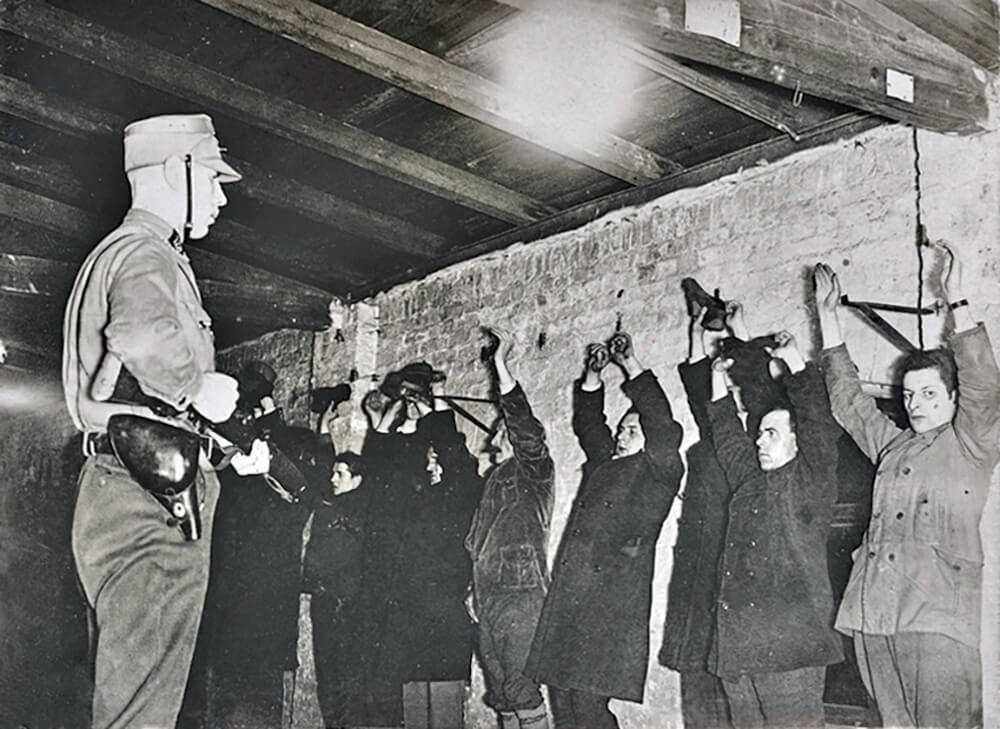

Hinzu kommt: Während die klassischen faschistischen Bewegungen über ausgeprägte paramilitärische Kampforganisationen verfügten (etwa die Sturmabteilung SA im nationalsozialistischen Deutschland), gibt es solche Truppen bei der neuen Rechten kaum. Sie sind, so die Studie des Tricontinental Instituts, derzeit auch gar nicht nötig, da der staatliche Repressionsapparat bereits so stark ausgebaut ist, dass er zur Disziplinierung einer aufgebrachten Bevölkerung effektiv eingesetzt werden kann.

Die extreme Rechte kann somit auf den legalen Apparat zurückgreifen, und ist nicht mehr auf eigene Gewaltorganisationen angewiesen. Der weitgehende Verzicht auf außerstaatliche Gewalt birgt zudem Vorteile: Er gefährdet die Unterstützung der Mittelklasse nicht, die durch übermäßige Gewaltanwendung abgeschreckt werden könnte, und erleichtert im Falle einer Machtübernahme die anschließende Konsolidierung der Herrschaft. Eine militante Basis könnte sich ja gegen die neue Regierung wenden, falls sich deren Politik nicht mit ihren Klasseninteressen deckt. Dass dies ein Risiko darstellen kann, zeigte die Ermordung von unzufriedenen SA-Mitgliedern im Zuge der sogenannten „Nacht der langen Messer“ im Jahr 1934, knapp anderthalb Jahre nach der Machtübergabe an die Nazis.

Kriegsmobilmachung durch die Mitte

Der andere große Unterschied zum klassischen Faschismus ist, dass die extreme Rechte dort, wo sie an die Macht kam, zumindest bis jetzt noch nicht das Wahlsystem abgeschafft hat. Das war vor hundert Jahren anders.

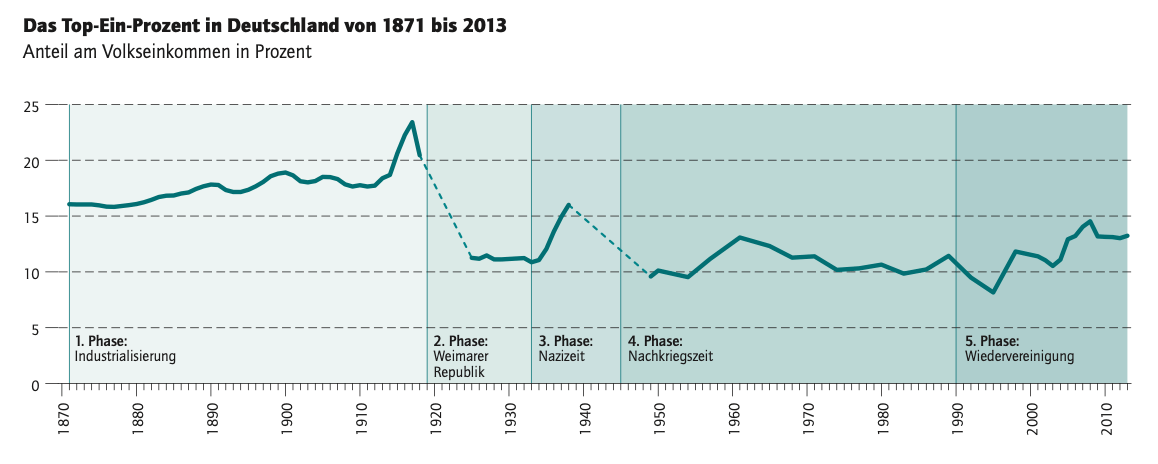

Hinzu kommen andere ökonomische Umstände. Das Finanzkapital war, wie die beiden Ökonomen Utsa und Prabhat Patnaik betonen, früher national. Damit konnten die Faschisten mithilfe einer schuldenfinanzierten Kriegsmobilmachung die wirtschaftliche Stagnation überwinden. Heute ist das Finanzkapital international organisiert, der Handlungsspielraum der Nationalstaaten hat sich deutlich verringert. Der derzeitige Versuch, durch eine kriegerische Mobilmachung die Stagnation zu überwinden, wird überdies von der politischen Mitte unternommen, nicht von den Faschist:innen – auch wenn diese dem Projekt wohlwollend gegenüberstehen.

„Die globalisierte Finanzwelt lehnt höhere Haushaltsdefizite ab, weil staatliche Ausgaben, die durch Defizite finanziert werden, um die Wirtschaft anzukurbeln und Beschäftigung zu sichern, den Kapitalismus delegitimieren“, schrieb der Ökonom Prabhat Patnaik kürzlich. Allerdings, so führte er weiter aus, sei die Ablehnung deutlich geringer, „wenn angesichts einer wahrgenommenen externen Bedrohung dieses höhere Defizit zum Aufbau militärischer Macht dienen würde“. Zudem gebe es die Hoffnung, „dass der Widerstand der Bevölkerung gegen eine Kürzung der Sozialausgaben und einen weiteren Abbau der Überreste des Nachkriegs-Sozialstaats gedämpft würde, wenn sie glaubt, dass eine ernsthafte russische Bedrohung besteht“.

Gleichschaltung der Kultur

Trotz aller Unterschiede gibt es jedoch auch Gemeinsamkeiten. Allen voran, so der Soziologe John Bellamy Foster, die materiellen Grundlagen, die wie im klassischen Faschismus aus dem „fragilen Bündnis zwischen Teilen der monopolkapitalistischen herrschenden Klasse an der Spitze der Gesellschaft und einer mobilisierten Armee von Anhängern aus der unteren Mittelschicht“ besteht. Diese „sehen ihre Hauptfeinde nicht in den oberen Rängen der Kapitalistenklasse, sondern in den unmittelbar über ihnen stehenden Angehörigen der oberen Mittelschicht und der darunter liegenden Arbeiterklasse“.

Die nächste Gemeinsamkeit liegt in der Privatisierung großer Teile der Regierung. „Dies geht einher mit einer extremen Unterdrückung von Teilen der Bevölkerung, die oft als Sündenböcke herhalten müssen“, führt Foster weiter aus. Dazu kommt der Versuch, die Herrschaft ideologisch zu sichern, indem die Rechte „die Kontrolle über den gesamten kulturellen Apparat der Gesellschaft in einem Prozess erlangt, den die Nazis als Gleichschaltung bezeichneten“.

Der vermutlich wichtigste Unterschied zwischen der heutigen extremen Rechten und dem klassischen Faschismus von vor hundert Jahren liegt in der Funktion. Während der klassische Faschismus antrat, um eine gut organisierte Arbeiter:innenbewegung zu besiegen, existiert im Westen eine solche Bewegung nicht. Zwar gab es, wie im nächsten Teil dieser kleinen Artikelserie diskutiert wird, Versuche, aus dem neoliberalen Konsens auszubrechen, doch diese wurde von den Zentrumsparteien besiegt.

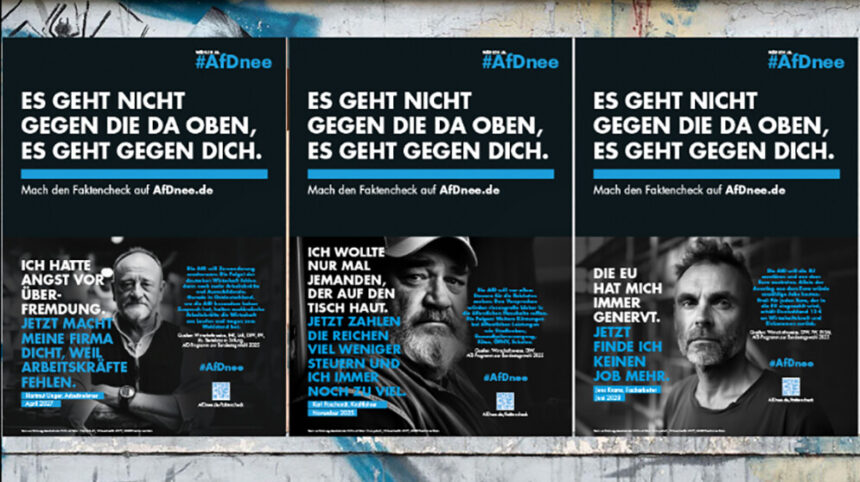

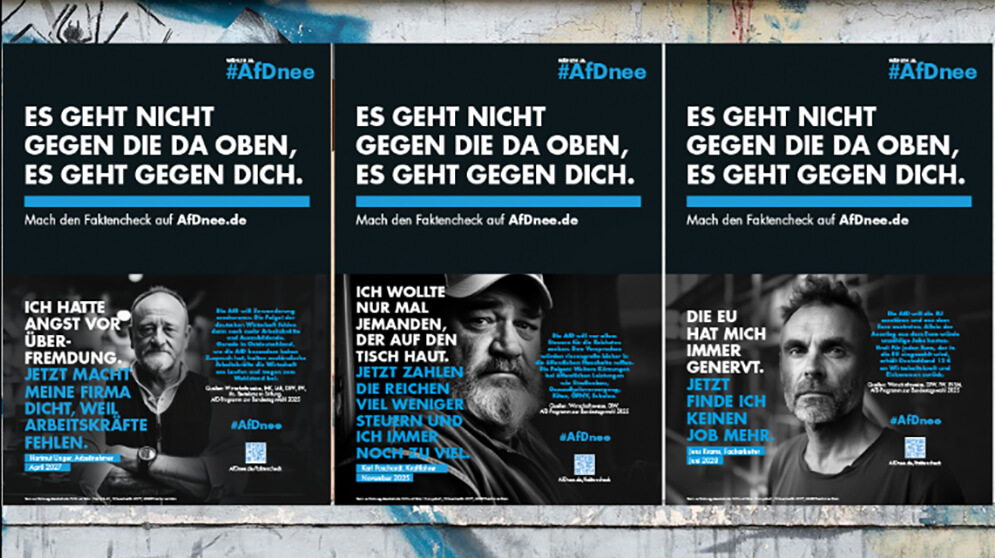

Die heutige extreme Rechte hat eine ähnliche Klassenbasis wie früher. Sie nutzt dabei den großen Unmut über die wachsende soziale Unsicherheit, klopft Sprüche wie „Wir holen unser Land zurück“ und versucht damit, bereits im Vorfeld jeden Aufbau einer linken Alternative zu verhindern. Dabei kommen ihr die Schwächen der traditionellen Parteien zugute. Und die Tatsache, dass es an einer Alternative mangelt.

Um diesen Prozess geht es in Teil 3.

Zum Thema:

● Die Krise des Kapitalismus und das Erstarken der Rechten

● Der Aufstieg der extremen Rechten (1): Woher kommt der Erfolg?

Schreiben Sie einen Kommentar