Weltweit gewinnen rechte Kräfte an Macht. Warum ist das so? Wie können wir diese Entwicklungen verstehen? Teil 1 dieser Artikelserie geht auf die treibenden Kräfte dieser Entwicklung ein: die tiefgreifenden wirtschaftlichen Verwerfungen durch die neoliberale Globalisierung sowie gesellschaftliche Spannungen rund um Migration, Identität und soziale Ungleichheit.

Wer vom Kapitalismus nicht reden wolle, solle auch vom Faschismus schweigen, sagte einmal der Sozialphilosoph Max Horkheimer. Noch enger miteinander verknüpft hatte diese beiden Begriffe schon zuvor der Revolutionär Wladimir Iljitsch Uljanow, genannt Lenin: „Faschismus ist Kapitalismus im Verfall“, soll er geschrieben haben. Aber gibt es diesen Zusammenhang tatsächlich? Mehrere Untersuchungen deuten darauf hin.

Im Jahr 2007 kollabierte die Weltwirtschaft spektakulär und legte damit den Grundstein für den Aufstieg der rechten Parteien, die – wie eine Studie feststellte – „Kinder der Finanzkrise“ sind. Allgemeiner lässt sich festhalten, dass rechte Parteien immer nach Finanzkrisen in Aufschwung kamen; das zeigte eine Analyse von über 800 Wahlen in 20 Ländern seit 1870.

Sie kam zum Ergebnis: „Nach einer Krise scheinen sich die Wähler besonders von der politischen Rhetorik der extremen Rechten angezogen zu fühlen, die häufig Minderheiten oder Ausländern die Schuld zuweist. Im Durchschnitt steigern rechtsextreme Parteien nach einer Finanzkrise ihren Stimmenanteil um 30 Prozent.“ Bei normalen Rezessionen oder nach schweren makroökonomischen Schocks, die nicht finanzieller Natur sind, sei hingegen keine ähnliche politische Dynamik zu beobachten, heißt es in dem Beitrag der European Economic Review.

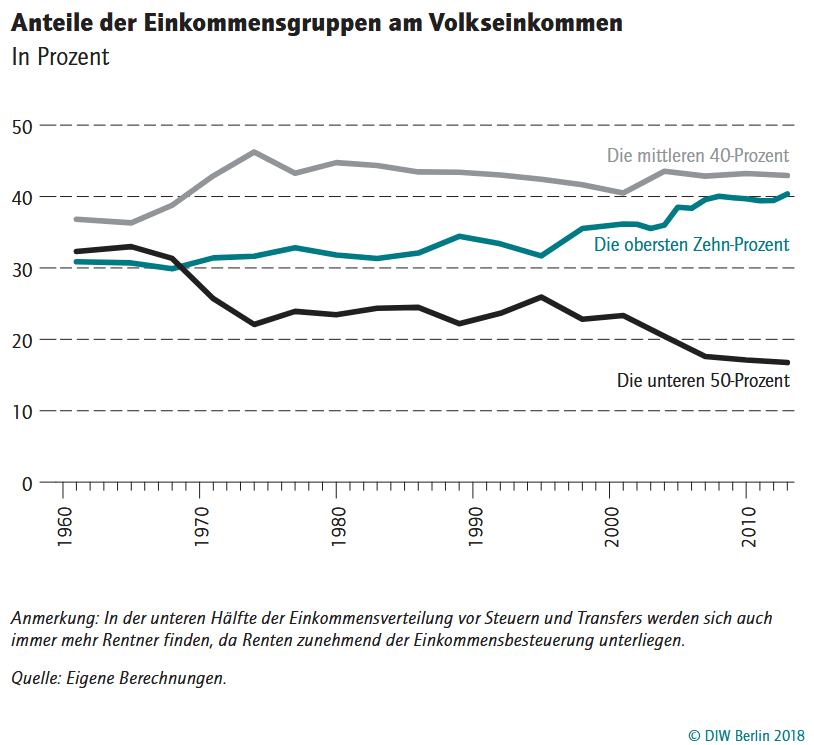

Die Effekte der Finanzkrise ab 2007 wurden noch durch die allgemeinen neoliberalen Tendenzen der letzten Jahre und der wirtschaftlichen Depressionen verstärkt. In den USA erreichten beispielsweise die Ungleichheit 2019 den höchsten Stand seit 1870; das reichste Prozent der Bevölkerung kontrolliert mittlerweile mehr Reichtum als die gesamte Mittelschicht. Dort besitzen die drei reichsten Menschen so viel wie die ärmere Hälfte der gesamten Bevölkerung. Ähnlich in Deutschland: Hier verfügt die ärmere Hälfte der Bevölkerung über lediglich etwa zwei Prozent des gesamten Vermögens. Verschärft werden diese Zahlen durch eine wachsende Unbeständigkeit von Familieneinkommen, durch eine Präkarisierung von Arbeiter:innenjobs und dadurch, dass Menschen immer tiefer nach unten rutschen, wenn sie ihre finanzielle Grundlage verlieren.

Reiche leben länger

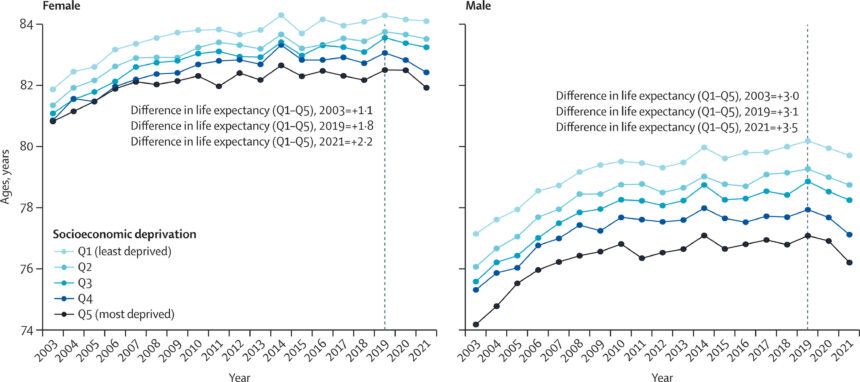

Die wachsende Ungleichheit und die Ungewissheit gehen einher mit einer sich beständig verkleinernden sozialen Mobilität; über Haben und Nichthaben entscheidet zunehmend das Erbe. Die, die heutzutage nichts haben, „sind nicht nur wirtschaftlich weiter von den ‚Reichen‘ entfernt und werden es mit größerer Wahrscheinlichkeit auch bleiben (…), sie haben auch ein kürzeres Leben, leiden unter körperlichen und geistigen Gesundheitsproblemen, werden Opfer von Alkoholismus und anderen Süchten und leben in zerrütteten Gemeinschaften“, schreibt Sheri Berman in einer Studie zum Aufstieg rechter Parteien.

In Deutschland sowie – mit kleinen Abweichungen – in der westlichen Welt stagniert seit der Finanzkrise die Lebenserwartung in allen Einkommensgruppen, wobei die, die nichts haben, im Durchschnitt drei Jahre früher sterben als die vermögenderen Teile der Bevölkerung. Verschärft durch die Corona-Pandemie sank überall im Westen die Lebenserwartung in ärmeren Einkommensgruppen, während sich Reiche deutlich besser vor dem Virus schützen konnten, wie eine britische Analyse zeigt.

In Deutschland hat rund ein Drittel der Bevölkerung keinerlei Rücklagen, um sich vor ökonomischen Schocks wie Arbeitslosigkeit, Krankheit oder steigenden Lebenshaltungskosten zu schützen. Zwei Drittel der Lohnabhängigen gaben 2023 ihr gesamtes monatliches Einkommen für die Deckung der Lebenshaltungskosten aus; zuletzt konnten selbst die gewerkschaftlich gut organisierten Beschäftigten in der Metallindustrie allenfalls einen Inflationsausgleich durchsetzen.

Spaltung und Spannung

Bis 2022 war Deutschland, anders als die meisten EU-Staaten, kein Land, in dem die soziale Mobilität stark nach unten ging, auch wenn die Angst vor sozialen Abstieg weit verbreitet war. Ausgelöst durch die Verwerfungen der Pandemie und des Ukraine-Kriegs mit dem rasanten Anstieg der Energiepreise änderte sich dies jedoch.

Diese Aspekte, vor allem verbunden mit der extrem ungleichen Entwicklung sorgte für tiefe Spaltungen zwischen Arm und Reich, zwischen den Eliten und der so genannten Durchschnittsbevölkerung, zwischen ländlichen und städtischen Gebieten, zwischen Hochqualifizierten und weniger gut Ausgebildeten. Und das machte es leicht, Hass gegen die anderen zu schüren.

Wirtschaftliche Aspekte, verbunden mit der zunehmenden Atomisierung und dem Gefühl der Hilflosigkeit, spielen sicherlich eine entscheidende Rolle. Analytisch gibt es dabei jedoch ein Problem: Während sich die Verbindung zwischen Wirtschaftskrise und dem Anstieg rechter Parteien auf der Makro-Ebene klar belegen lässt, gilt dies nicht für die Mikro-Ebene. „Wissenschaftler waren nicht in der Lage, konsistente Zusammenhänge zwischen den besonderen wirtschaftlichen Umständen von Personen – beispielsweise ihrem Einkommen, Vermögen oder Beschäftigungsstatus – und ihrer Neigung, Populismus zu unterstützen, herzustellen“, schreibt Berman.

Stattdessen scheint es allgemeiner um Zukunftsaussichten und den gesamtgesellschaftlichen Zustand zu gehen.

Schreckgespenst Migration

Das Hauptthema rechter Parteien sind die Migrant:innen oder, wenn man das Thema etwas genereller fasst: die anderen. Wissenschaftler:innen sprechen von soziokulturellen Änderungen wie die Einwanderung besonders von Menschen mit muslimischem Hintergrund und vom Verfall traditioneller Werte, mitunter verstärkt durch die Bewegungen von Frauen und von Minderheiten, die als Angriff auf traditionelle Strukturen wahrgenommen werden. Das führt dazu, dass viele, insbesondere weisse Bürger, das Gefühl entwickeln, in ihrer Identität und ihren Werten bedroht zu sein.

Und in der Tat: Auf der Mikroebene sind „einwanderungspolitische Präferenzen ein nahezu perfekter Prädiktor für rechtspopulistische Wählerstimmen“. Auf der Makroebene sieht es jedoch etwas anders aus: Da gibt es keine klare Beziehung zwischen dem Grad der populistischen Stimmung und der tatsächlichen Unterstützung für rechtspopulistische Parteien. In Schweden zum Beispiel sind Rassismus und einwanderungsfeindliche Ansichten vergleichsweise wenig verbreitet, dennoch stellt die Rechte dort die zweit- und drittgrößte Partei des Landes. Wohingegen in Spanien das Gegenteil der Fall ist. Also eher einwanderungsfeindliche Stimmung, aber (noch) keine starken rechten Parteien.

Wie ist das zu verstehen? Was gilt jetzt? Nun, wirtschaftlich schlechte Aussichten führen zu mehr Fremdenfeindlichkeit – insbesondere dann, wenn Bürger:innen mit niedrigem Einkommen und niedrigem Bildungsniveau über Arbeitslosigkeit, Beschäftigungsaussichten, Wohnraum oder Sozialleistungen besorgt sind. Oder um es mit den Worten einer einflussreichen Studie zu sagen: „Einheimische wenden sich viel eher gegen ihre zugewanderten Nachbarn, und Zuwanderer sind viel eher bereit, sich auf Konfrontationen mit staatlichen Akteuren einzulassen, wenn beide Gruppen mit wirtschaftlichen Engpässen konfrontiert sind. Ressourcenknappheit – und nicht ethnische Unterschiede – ist die Hauptursache für Konflikte zwischen Einwanderern.“

Ursache Neoliberalismus

Diese Konflikte nutzt die extreme Rechte aus. „Das faschistische Versprechen lautet, dass es immer noch genug für alle verdienten Marktteilnehmer geben kann, wenn nur rücksichtslos und ohne naive linke humanistische Sentimentalität gegen die hungrigen Münder von außen (Griechenland, Syrien, Ukraine) und von innen (die Arbeitslosen, die Faulen, die Nonkonformisten) vorgegangen wird“, schreibt Ingar Solty von der Rosa-Luxemburg Stiftung. „Unterdessen lebt die extreme Rechte von der Vorstellung, dass die Linke durch Antidiskriminierungsmaßnahmen und Ähnliches bestimmte bevorzugte Minderheiten oder benachteiligte soziale Gruppen vor der Gnadenlosigkeit des Marktes schützen will, an den sich alle anderen anpassen müssen.“

Der Anstieg der neuen Rechten ist vor allem in der neoliberalen Globalisierung zu verorten – also mit der zunehmenden Privatisierung öffentlicher Aufgaben, der Ablehnung sozialpolitischer Maßnahmen, der Deregulierung des Kapitalverkehrs und den daraus resultierenden Finanzcrashs. Diese wirtschaftlichen Entwicklungen, verstärkt durch den Abbau des Sozialstaats, vermitteln großen Teilen der Bevölkerung eine tiefe wirtschaftliche Angst und das Gefühl, dass andere auf ihre Kosten profitieren.

Das formt ein Terrain, das es rechten Akteur:innen leicht macht, Gefühle aufzugreifen und marginalisierten Gruppen, allen voran Ausländer:innen die Schuld dafür zu geben. Erst recht, da mittlerweile viele Medien und die meisten anderen – nominell nicht rechtsextremen – Parteien auf diesen Trend aufgesprungen sind. Doch ultimativ ist der Erfolg rechter Parteien ein politischer Prozess. Um ihn zu verstehen, müssen wir uns deshalb in Teil drei den politischen Prozessen widmen, die diesen Aufstieg erst ermöglichten.

Davor gibt es jedoch noch zwei stark diskutierte Fragen: Wer wählt eigentlich die neue Rechte und sind das alle Faschisten?

Teil 2 und 3 dieser Serie erscheinen in den nächsten Tagen.

Schreiben Sie einen Kommentar