Schätzungsweise 14.000 Menschen mussten zwischen 1941 und 1945 in Friedrichshafen Zwangsarbeit leisten. Das Schicksal von 417 Männern, die als Zwangs- und Fremdarbeiter auf dem ehemaligen Nazi-Raketentestgelände zwischen den Ortsteilen Kluftern und Raderach eingesetzt waren, thematisiert seit Mitte September der neue Gedenkweg „Gegen das Vergessen“.

Friedrichshafen war eines der großen Rüstungszentren des Nazi-Regimes: Alle Panzer der Wehrmacht fuhren mit Maybach-Motoren, Dornier baute Flugzeuge, die Zahnradfabrik (ZF) produzierte Getriebe, und die Luftschiffbau Zeppelin GmbH fertigte nicht nur Antennen für Peil- und Radargeräte zur Luftraumüberwachung, sondern beteiligte sich auch am Programm der Boden-Boden-Rakete A4, die vor allem unter dem nationalsozialistischen Propagandabegriff „V2“ bekannt wurde.

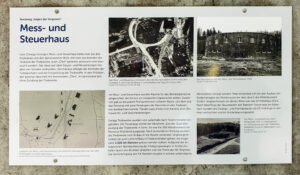

Zum Prüfen der Triebwerke dieser „Vergeltungswaffe V2“ – jedes Triebwerk musste einen solchen Test bestehen, ehe es für den Einbau in eine Rakete freigegeben wurde – mussten Zwangs- und Fremdarbeiter auf dem Areal zwischen Weiherberg, Mittelberg und Balkenrain ab Mai 1942 eine Testanlage errichten. Dazu gehörten neben dem Bau von drei 30 Meter hohen Prüfständen auch die Errichtung eines Sauerstoffwerks, einer Pumpstation mit zwei Wasserspeichern, ein Mess- und Steuerhaus, von dem aus die Tests überwacht werden konnten, und ein Gleisanschluss an das Schienennetz der Teuringer Talbahn. Mitte November 1943 waren die Bauarbeiten abgeschlossen; der Betrieb konnte aufgenommen werden.

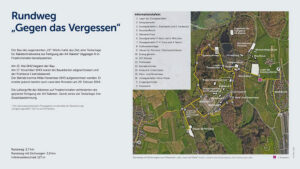

Mitglieder des Arbeitskreises Heimatgeschichte Kluftern e.V. hatten die Idee zur Errichtung des Gedenkwegs „Gegen das Vergessen“. Sie übernahmen auch ehrenamtlich dessen Konzeption und realisierten den Erinnerungspfad, der nun rund um das ehemalige Testgelände verläuft. Informationstafeln erläutern die Geschichte einer jeder dieser nach Ende des Krieges gesprengten Anlagen mit viel technischem Hintergrundwissen und erläutern auch das Schicksal der dort zwischen Mai 1942 und November 1943 eingesetzten Zwangs- und Fremdarbeiter.

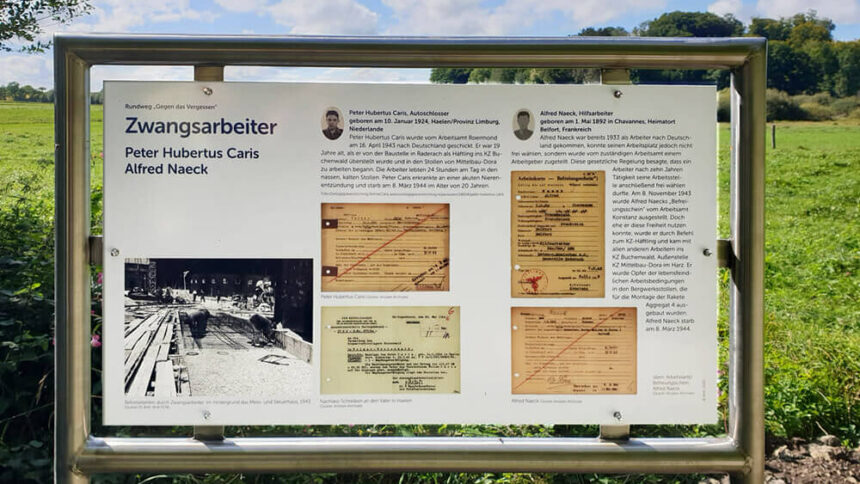

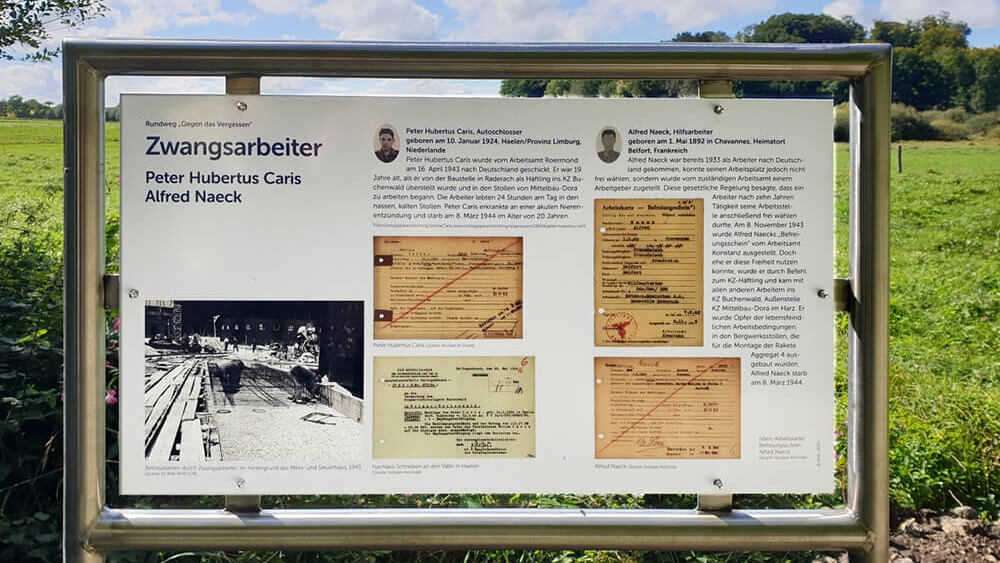

Männer wie Paul Absil, Peter Hubertus Caris und Alfred Naeck

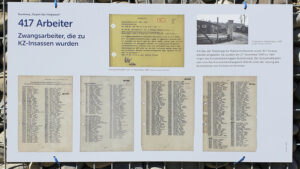

Durch einen überlieferten Befehl des Reichssicherheitshauptamts über die „Inschutzhaftnahme von Zivilarbeitern“ vom 17. November 1943 sind 417 Männer aus ganz Europa namentlich bekannt, die beim Bau des Testgeländes zum Einsatz kamen. Untergebracht waren sie in einem Barackenlager außerhalb der Baustelle der Raketentestanlage – dort, wo sich heute die Kleingartenanlage in Raderach befindet. Die Männer waren krankenversichert und konnten sich auch außerhalb des Barackenareals frei bewegen.

Ihr Leben veränderte sich aber schlagartig, als die Bauarbeiten Mitte November 1943 beendet waren und sie vor Ort nicht mehr benötigt wurden. Mit einem „Schutzhaftbefehl“ versehen, ließ sie das Reichssicherheitshauptamt in das KZ Buchenwald deportieren, von wo aus die meisten von ihnen in das KZ Mittelbau-Dora weiterverlegt wurden. Dort begann im Laufe des Jahres 1944 die unterirdische Serienfertigung der A4-Raketen.

Es waren Männer wie der 19-jährige belgische Student Paul Absil aus Knokke, der über diese „Inschutzhaftnahme von Zivilarbeitern“ von einem Tag auf den anderen zum KZ-Häftling wurde. Er starb wie viele seiner Mithäftlinge aufgrund der brutalen Bedingungen schon nach wenigen Monaten im KZ Mittelbau-Dora.

Der Autoschlosser Peter Hubertus Caris aus Haelen in der niederländischen Provinz Limburg wurde vom Arbeitsamt Roermond am 16. April 1943 nach Deutschland geschickt. Er war 19 Jahre alt, als er von der Baustelle in Raderach als Häftling ins KZ Buchenwald überstellt wurde und in den nassen, kalten Stollen von Mittelbau-Dora arbeiten musste. Er erkrankte an einer akuten Nierenentzündung und starb am 8. März 1944 im Alter von 20 Jahren.

Auch Alfred Naeck, Hilfsarbeiter aus dem französischen Belfort, der bereits seit 1933 in Deutschland arbeitete, wurde nach Abschluss seiner Tätigkeit auf dem Raketentestgelände im KZ Mittelbau-Dora Opfer der lebensfeindlichen Arbeitsbedingungen in den Bergwerksstollen, die für die Montage der Rakete ausgebaut wurden. Er starb am 8. März 1944.

Seeblick an der Hochstraße

Schicksale wie die von Paul Absil, Peter Hubertus Caris, Alfred Naeck und anderen werden entlang des Gedenkpfades bereits seit der Eröffnung nachgezeichnet. Weitere Informationstafeln, wie die für den Konstanzer Viktor Moser, sollen folgen.

Wünschenswert zum Verständnis des Geschehens wären noch ein oder zwei zusätzliche Tafeln, die Aufschluss über all die anderen früheren in Friedrichshafen angesiedelten Zwangsarbeiterlager geben. Etwa die Lager an der Hochstraße mit den idyllischen Namen „Seeblick I“ und „Seeblick II“ für Arbeitskräfte der Maybach Motorenbau, „Wolga III“ für Arbeitskräfte von Dornier und das Lager „Don“ für die Luftschiffbau Zeppelin, in dem sich zwischen Mitte 1943 und Mitte 1944 auch das mit einem Elektrozaun besonders gesicherte und von SS-Mannschaften bewachte Außenlager des KZ Dachau befand. Die dort untergebrachten KZ-Häftlinge wurden vorrangig bei der Montage des Mittelteils der Rakete eingesetzt, wofür die Luftschiffbau Zeppelin GmbH, so Christa Tholander, die „Leitfirma“ war.

Auch ein Hinweis auf die mehr als 8.000 meist zivilen Opfer des Einsatzes der A4-Raketen wäre wünschenswert. So traf unter anderem in Antwerpen am 16. Dezember 1944 eine derartige Rakete das vollbesetzte „Cinema Rex“ und tötete 567 Menschen.

Wie alles begann …

Mit den zwei Stichwegen misst der in das lokale Wanderwegenetz eingebundene Gedenkpfad knapp vier Kilometer und führt so auch zu bereits früher auf dem Areal errichtete Gedenkorte. So liegt die bereits 2009 erbaute Betonskulptur „Gegen das Vergessen“ der Friedrichshafener Künstlerin Waltraud Späth am im Klufterner Ortsteil Efrizweiler beginnenden Stichweg zum Rundweg. Und direkt daneben stehen zwei Informationstafeln des „Geschichtspfads Friedrichshafen“. Nur auf ihnen ist zu lesen, wie alles begann:

„In Friedrichshafen gab es in den 1930er-Jahren eine Reihe von Firmen, die Produkte damals modernster Militärtechnologie entwickelten und herstellten. Deshalb verhandelte die Heeresversuchsanstalt Peenemünde unter Wernher von Braun seit September 1941 mit Hugo Eckener, dem Leiter des Zeppelin-Konzerns, über die Errichtung einer Außenstelle in Friedrichshafen zur Serienfertigung von Teilen der A4-Rakete („A“ für Aggregat) und zum Prüfen der Triebwerke.“

Vertiefende Informationen:

● Tholander, Christa: Fremdarbeiter 1939-1945: Ausländische Arbeitskräfte in der Zeppelin-Stadt Friedrichshafen, Essen, 2001

● Denkstättenkuratorium Oberschwaben

● Video REGIO-Kunstwege: Gegen das Vergessen von Waltraud Späth

● Arbeitskreis Heimatgeschichte Kluftern e.V.

Dieser Beitrag ist der 43. „Ausflug gegen das Vergessen“ von Sabine Bade. Die bisherigen Ausflüge sind auf der Website der Autorin zu finden.

35 Ausflüge der seemoz-Serie sind zudem in Buchform erschienen: „Ausflüge gegen das Vergessen – NS-Gedenkorte zwischen Ulm und Basel, Natzweiler und Montafon“ (UVK-Verlag, Tübingen, 2021) ist in jedem Buchladen erhältlich. Wie die Fachwelt das Projekt einschätzt, zeigen die Rezensionen von sieben Historiker:innen aus der Region.

Schreiben Sie einen Kommentar