Im Rahmen der Kunstnacht Hegau fand vor einiger Zeit ein Abend mit Vortrag und Butoh-Performance auf dem Vorplatz des Jüdischen Museums in Gailingen statt. Regina Masuhr tanzte ein Gedicht von Rose Ausländer.

Ein Feuer flackert in einer Schale. Immer wieder wird ein Scheit nachgelegt. Es ist dunkel, der Abend ist lau. Vielleicht 50 Menschen haben sich versammelt auf dem Vorplatz des Jüdischen Museums Gailingen. Rechts das Museum, links ein Rasenstück. Weiße Steine markieren den Grundriss der ehemaligen Synagoge. Zwei stehen aufrecht – Tor, Eingang, Zwischenwelt. Hinten begrenzen alte Bäume den Platz.

Wahrgeworden

die Weissagung der Zigeunerin

Dein Land wird

dich verlassen

du wirst verlieren

Menschen und Schlaf

wirst reden

mit geschlossenen Lippen

zu fremden Lippen

Lieben wird dich

die Einsamkeit

wird dich umarmen

Dieses Gedicht von Rose Ausländer – „Einsamkeit II“ aus dem Jahr 1976 – steht im Mittelpunkt des Abends. Die Leiterin des Museums, Ina Appel, gibt eine biographische Einführung und Hinweise zum Verständnis des Gedichtes.

Es scheint einfach zu verstehen: ein Orakelspruch wird Wirklichkeit. Nicht: Du verlässt Dein Land. Sondern: dieses Dich. Als Jüdin bist Du nicht mehr erwünscht im Herrschaftsbereich des nationalsozialistischen Terrorregimes. Wenn Dir die Flucht gelang: umso besser. Denn viele Menschen wirst Du verlieren – die Familie wird ermordet werden, viele Deiner Freundinnen und Freunde ebenfalls. Das raubt den Schlaf. Mit geschlossenen Lippen reden: wie macht man das? Vielleicht nicht mehr sprechen in der Muttersprache. Das Vaterland habe sie verloren, schreibt Rose Ausländer einmal, die Muttersprache ist ihr als Heimat geblieben: das Wort. Aber ist das Wort „deutsch“?

Die sprachliche Wiederaneignung

Bei ihrer Rückkehr nach Deutschland kann Rose Ausländer keine Gedichte mehr auf Deutsch schreiben. Die Muttersprache ist eben auch die Sprache der Mörder:innen. Sie wird es bleiben, aber sie wird auch wieder Muttersprache werden. Die, folgt man Adorno, Unmöglichkeit eines Gedichts nach Auschwitz wird von jüdischen Lyrikerinnen und Lyrikern, darunter Rose Ausländer, überschritten hin auf eine sprachliche Wiederaneignung. Deutsch ist und bleibt die Sprache der Mörderinnen und Mörder. Ja. Aber sie ist und bleibt auch die Sprache der Opfer. Und, natürlich, der Mitläuferinnen und Mitläufer.

Wie redet man also mit geschlossenen Lippen zu fremden Lippen? Und wieso, scheinbar sperrt sich dieses klare und mutmaßlich deshalb auch verstehbare Gedicht einer allzu leichten Entschlüsselung, wieso sprechen überhaupt Lippen zu Lippen – und nicht etwa zu Ohren? Wenn fremde Stimmen gleichzeitig reden, Lippen zu Lippen, dann spricht niemand miteinander. Wenn unter den fremden Lippen einige geschlossen bleiben, dann bleiben einige Stimmen ungehört.

Man könnte aber auch fragen, ob es nicht andere als sprachliche Formen gibt, in denen Lippen zueinander reden. Im Kuss etwa. Ein Kuss mit geschlossenen Lippen bleibt dennoch ein Kuss, und die Rede, die die geschlossenen Lippen den fremden Lippen führt, spricht eben davon, warum sie sich nicht öffnen können, nicht entspannen, weich werden, die anderen Lippen umarmen, einladen.

Die fremde Geliebte

Und der folgende Vers, der von der Liebe spricht, scheint dieser Interpretation recht zu geben. Ja, es geht um eine Liebe, eine Liebe unter Fremden. Die fremde Geliebte, sagt das Gedicht, ist die Einsamkeit – so ist das Gedicht auch überschrieben. Und wieder stolpert das leichte Verstehen, denn das Gedicht umschließt „die Einsamkeit“ mit zwei Satzfragmenten, deren Subjekt sie ist. Die Einsamkeit liebt und die Einsamkeit umarmt.

Sie steht – buchstäblich und wortwörtlich – zwischen Liebe und Umarmung, vereint und trennt sie gleichermaßen. Und das Tempus hat sich auch verändert. Während die geschlossenen Lippen im Präsenz sprechen, stehen Liebe und Umarmung der Einsamkeit im Futur. Ist also die Sprache der Geschlossenheit Voraussetzung für eine spätere Liebe? Oder wissen die zu fremden Lippen sprechenden geschlossenen Lippen einfach nicht, dass da keine Gemeinsamkeit mehr sein wird, sondern eben nur: Einsamkeit? Ist die Liebe der Einsamkeit die Antwort auf die Rede der geschlossenen Lippen?

Irritation

Vielleicht müssen wir uns für einen Moment der allerersten Irritation des Gedichtes widmen, die aus Sicht der Dichterin wahrscheinlich gar keine war. Man zuckt, liest man heute von „der Zigeunerin“. Und könnte es klischeehafter zugehen als im Bild einer orakelnden, vielleicht die Linien der Hand oder aus dem Satz gerade getrunkenen Kaffees lesenden „Zigeunerin“? Man könnte – und ich habe das ja schon getan – die Irritation als ahistorisch einfach abtun. Damit vergäbe man sich aber eine Chance, das Gedicht zu lesen. Denn Rose Ausländer beschreibt sich selbst an anderer Stelle als „jüdische Zigeunerin/ deutschsprachig / unter schwarzgelber Fahne erzogen“.

Die „Weissagung der Zigeunerin“ könnte also auch Teil eines Selbstgespräches sein. Die „fremden Lippen“ könnte dann auch die eigenen, fremdgewordenen Lippen sein. Das oben zitierte Gedicht nennt gleich mehrere Identitäten: jüdisch, nomadisch (dafür könnte hier die „Zigeunerin“ stehen), deutschsprachig und österreich-ungarisch, „kakanisch“, wie Robert Musil sagen würde.

Ein letzter Versuch sei gemacht, ein letzter Scheit aufs Feuer gelegt, bevor eine hohe Gestalt in dunklem Anzug mit buntem Tuch gürtelartig um die Hüften geschwungen, den Platz betritt. Wer mit „geschlossenen Lippen“ spricht, der schreibt. Schrift ist die stimmlose Sprache und sie richtet sich, wenn es sich um publizierte Texte handelt, an Fremde. Das erklärt dann zwar nicht, warum ausgerechnet die „Lippen“ als pars pro toto für die Fremden stehen müssen, aber nun sehen wir jemand kommen …

Eine Zeremonie? Ein Ritual?

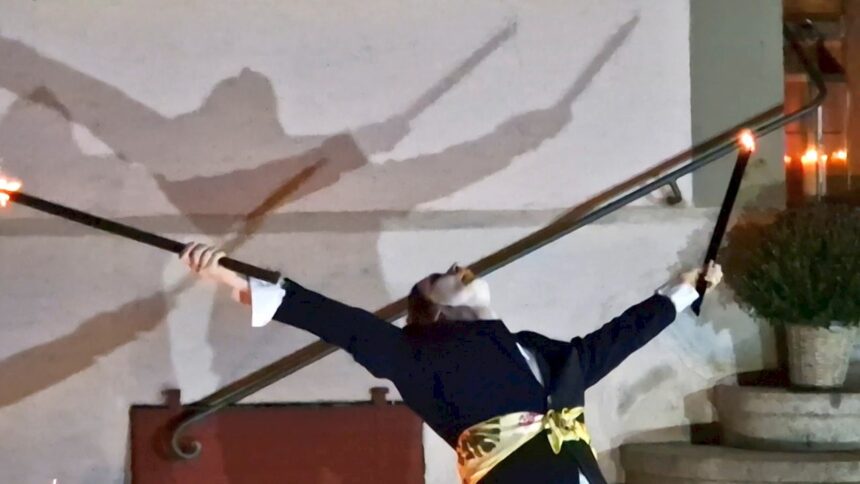

… eine hohe Gestalt in dunklem Anzug, darunter ein weißes Hemd. Gesicht und Hals sind weiß geschminkt, aus den offenen Manschetten des Hemdes strecken sich ebenfalls weiß geschminkte Hände. Sie tragen einen schwarzen Stab waagrecht ausgestreckt vor dem Körper. Zum Angriff? Zur Abwehr? Für eine Zeremonie? Ein Ritual?

Die Gestalt schreitet auf uns zu, bleibt vor dem Feuer stehen. Steht dort. Still. Quälend lang. Plötzlich zerbricht sie in einer schnellen fließenden Bewegung mit einem krachenden Ruck, der mich tatsächlich erschreckt, weil ich ihn nicht habe kommen sehen, den Stab auf einem hochgereckten Knie in zwei gleichlange Teile und hält zwei kurze Stäbe in Händen. Die tänzerischen Bewegungen, Gesten geraten in einen Fluss dauernden Wandels. Fast jede Position generiert neue Bedeutung und kassiert die vorhergehende. Man kann sich nie sicher sein. Kraftvoll noch eben nach oben gestreckt, eine Geste der Befreiung, der Entscheidung, führt die Tänzerin die Bruchstücke des Stabs nach unten, bietet sie, die Knie leicht gebeugt, dem Publikum dar wie eine Wunde, eine Verletzung, eine Position, die unmittelbar wieder aufgelöst wird.

Die Tänzerin richtet sich auf, fast scheint sie nichts mehr anfangen zu können mit den beiden Stäben, sind sie nun Reste oder irgendetwas Neues, da führt sie ihr linkes Bein nach vorn, schiebt die Hüfte zur Seite, streckt den Körper dem Publikum entgegen, streckt die Stäbe, ja, nun sind es eindeutig wieder zwei einzelne, in einer an Kampfkunst gemahnenden Geste entgegen, geht tiefer in die Knie und – wendet sich ab, hält die Stäbe hüfthoch nach vorn gestreckt nebeneinander, um sie dann unabhängig voneinander zu bewegen. Sich durch die Stäbe hindurchzubewegen.

Aus dem Tanz eines Menschen mit einem oder zwei Stäben wird die Bewegung eines Menschen durch eine aus Stäben geformte Welt: vom Requisit werden die Stäbe zur Figur. Rudert der tanzende Körper durch sie hindurch? Lehnt er sich an sie an? Durchbohren sie ihn?

Ein Zwitterwesen

Zuletzt gewinnt die Tänzerin die Oberhand, entzündet die Stäbe am Feuer und reckt sie als Fackeln in die Höhe. Groß werden die Gesten jetzt, die Arme durch brennende Hölzer verlängert. Auf dem Boden und an den Wänden vervielfältigt sich die Gestalt der Tänzerin als Schattenfigur. Man sieht also immer mehrere Gestalten zugleich. Mehrere Identitäten? Das um die Hüften geschlungene Tuch lässt sich in seiner seidigen Zartheit und blumenbedruckten Farbigkeit eher weiblich, der Anzug eher männlich lesen: die offensive Überlagerung der Kleidungsschichten regen diese Form der Lektüre an. Ein Zwitterwesen. Das aber auch nicht gegendert gelesen werden muss. Es könnte auch die Außenseite und die Innenseite einer Person sein.

Die Stäbe glimmen noch, und doch legt Regina Masuhr sie vorsichtig nebeneinander auf den Boden, gleich neben die Feuerschale. Eine Hand bewegt sich zeigend, schützend, maskenartig nach oben, den Handrücken dem Publikum zugewandt. Es beginnt etwas Neues. Auf allen Vieren nimmt die Tänzerin uns mit an ein imaginäres Gewässer. Sie wäscht das Gesicht.

Dann bindet sie sich das Tuch, das sie um die Hüften trägt, als Kopftuch übers Haar. Den Anzug zieht sie aus. Darunter befindet sich ein goldseidenes fließendes Kleid, von schmalen Trägerriemen gehalten, sehr zart. Das können die harte Außen- und die zerbrechliche Innenseite sein. Es kann aber auch sein, dass sich die Zerbrechlichkeit auf beiden Seiten befindet.

Langsam streift die Tänzerin den Anzug ab, ganz so, als sei er eine alte Haut, die es zu wechseln gälte. Sorgsam legt sie den Anzug am Boden aus. Das Hemd fast achtlos daneben. Zärtlich schmiegt sie sich an die alte Haut, die sie nicht mehr braucht und die aber doch ihre war. Das alte abgelegte Leben. Wiegt es wie ein Kind. Umarmt es leidenschaftlich wie einen Geliebten, um es dann in einer einzigen entschlossenen Geste ohne jeden Zweifel loszulassen.

Ein neuer Mensch ist entstanden. Und der braucht auch die alten Schuhe nicht mehr. Die Schuhe, die ihn durch den Abend über den Boden und durch alle Bewegungen hindurch getragen haben: Regina Masuhr zieht sie aus und legt sie so selbstverständlich wie überraschend ins Feuer.

Das alte abgelegte Leben

Man könnte sagen: jetzt ist die Verwandlung komplett. Die Figur, die die Tänzerin verkörpert, ist angekommen. Man könnte sich aber auch an das Gedicht von Rose Ausländer erinnern. Wenn sie die Zigeunerin selbst ist, dann wird mit ihrem Orakel etwas wahr, was sie selbst vermutet, befürchtet, vorhergesagt hat. Und wenn die geschlossenen und die fremden Lippen demnach ihre eigenen sind: wenn sie schreibend einem Mund zu sprechen gibt, der wesenhaft ein fremder geworden ist, dann ist auch der Selbstbezug ein Fremdbezug geworden. Dann ist da nur noch eine Einsamkeit, in die kein Mensch mehr hineinreichen kann. Wer die Kleidung verliert, die einen schützt, die Schuhe verbrennt, in denen er gelaufen ist, der ist genau das: ungeschützt. Verwundbar.

Mit „The Garden of Lasina“ macht Regina Masuhr auch eine Reise in die eigene Vergangenheit. Während ihrer Ausbildung in Tanz und Bewegungstherapie bei Regina Garcia in Zürich hat sie das Projekt „Lasina“ entwickelt, das sich mit Traumata, insbesondere mit Missbrauchserfahrungen, auseinandersetzte. 1997 trat sie damit in Schaffhausen auf. In der Auseinandersetzung mit dem Gedicht Rose Ausländers wurde ihr diese Zeit wieder sehr lebendig und sie stellte sich den Garten der Lasina vor, einen Garten, der durch „ein Trauma verwahrlosen [kann], [durch] die Pflanzen der Hoffnungslosigkeit und der Einsamkeit überwuchern, was uns kraftlos werden lässt.“

Im Unterschied zu Rose Ausländer glaubt Regina Masuhr an einen Schlüssel, der das Tor dieses verwahrlosten Garten öffnet: „Ich denke doch, die Ganzheit, also auch das Finden des Schlüssels, der als Empathie und Verständnis füreinander aufgezeigt wird, kann Grenzen sprengen und wird durch die Performance sichtbar.“

Man kann also auch barfuß laufen durch den Garten der Lasina und aus ihm heraus. Auch die geschlossenen Lippen können – im Medium des Textes – zu fremden Lippen sprechen, die nicht die eigenen, nicht die eigenfremden, fremdeigenen, sind.

Literatur

- Rose Ausländer: „Einsamkeit II“, in dies.: Gelassen atmet der Tag. Gedichte, Frankfurt am Main 1992, S. 85.

- Butoh-Tanz

Schreiben Sie einen Kommentar