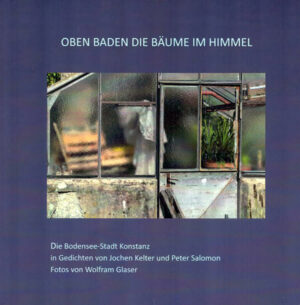

Weihnachten rückt unerbittlich näher und damit einmal mehr die Frage nach dem passenden Geschenk. Unsere Autorin empfiehlt: Probier’s mal mit Lyrik. Sie hat dazu für Konstanzer und Konstanzerinnen auch einen Tipp parat: „Oben baden die Bäume im Himmel“ von Jochen Kelter und Peter Salomon, illustriert mit Fotos von Wolfram Glaser.

Es tut sich etwas: Zwar ist der Lyrik-Markt totgesagt und ein Artikel von Zeit online spricht der Lyrik im Zeitalter knapper Tweets gar die „Street Credibility“ ab. Trotzdem umgibt sie noch immer der ungleichzeitige Ruhm vom Niedergang einer mehrere tausend Jahre alten Königsdisziplin und vom Glanz unerreichbarer, aber erstrebenswerter Kunst, die sich dem ganzen Verstehen durch wohl gesetzt pointierte und kreative Wortwahl entzieht.

Diejenigen, die sie schätzen und lesen, sind gnadenlos in der Unterzahl. Auch wenn sich die Verlage zunehmend aus dieser Sparte zurückziehen, gibt es Lyrik-Kurse, Festivals und Eigenveröffentlichungen und was nicht noch alles. Die bekannte Lyrikerin Monika Rinck entgegnet Skeptiker*innen trocken: „Sie ist da. Man kann sie lesen.“

Wer dies tut und Gedichte liest, der weiß, dass ihre Wirkung mit Wucht eintreten kann. Beim Lesen mitten ins Herz oder in die Bauchregion, je nach Gefühlslage und Erfahrung. Wer sich darauf einlässt, dem entfaltet sich ein Kopfkino innerer Landschaften jenseits politischer Argumentationen, die doch meist ziemlich hartleibig und nicht immer glaubwürdig daherkommen. Die klare, pointierte Sprache der Poet*innen lässt eigene Bilder im Kopf entstehen, vielleicht auch konträr zur Intention oder eigentlichen Aussage, sofern Künstler*innen überhaupt davon ausgehen, sie müssten verstanden werden. Oder, wichtiger denn je, konträr zur eigenen festen, nie hinterfragten Meinung.

Eine Hommage an den See, die Stadt und ihre Menschen

Die vorliegende Anthologie „Oben baden die Bäume im Himmel“ versammelt jeweils 15 Gedichte von Jochen Kelter und von Peter Salomon – beide Autoren sind über den Bodenseeraum hinaus bekannt und geschätzt für ihr Lebenswerk. Wolfram Glaser, Fotograf, Filmemacher und langjähriger Freund der beiden, gibt den Band im Eigenverlag heraus. Alle drei waren sie in der Redaktion und Mitherausgeber der Literaturzeitschrift Univers (1974–1981). Glaser illustriert jedes Gedicht mit einem seiner Fotos.

Gedichte wie Bilder sind eine Hommage an den Bodensee, die Stadt Konstanz und die Menschen, die hier leben und arbeiten oder als Einkaufstourist*innen hierhin reisen. Sicher sind darunter auch Tourist*innen oder Zuzügler*innen, die anderswo auf dem Trockenen sitzen und sich nach dem Wasser sehnen.

Über die Jahre thematisieren die Gedichte diese Themen. Im vorliegenden Buch sind sie aber nicht chronologisch geordnet. Es entfaltet sich eine kurze Geschichte von Menschen, die fest mit dem See und der Stadt, den eigentlichen Protagonisten, verwachsen sind. Solange die Konstanzer*innen nur den See haben, leben sie wie im Paradies. Aber die Zuspitzungen eines Lebens im Kapitalismus führen mehr als alles andere eben auch zur Egalisierung der Lebensweisen: Aufstehen, arbeiten, einkaufen, am Wochenende Kurzurlaub am See.

So werden vergangene Zeiten, als die Landschaft, der See und das Wetter nicht nur die Lebens-, sondern auch die Denkweise noch prägten, mehr und mehr zur romantischen Erinnerung und sehnsüchtigen Reminiszenz. 2025 dichtet Kelter in „Abend am Fluss“: Verschwimmen sie zu Schatten dann / zu Schemen und werden allmählich / von der rasch fallenden Dunkelheit / in völliger Gänze verschluckt / als habe es sie niemals gegeben

Noch können die Menschen mit dem Seeufer verschmelzen, aber die Landschaft verändert und verdichtet sich: durch Bebauung, den Verkehr und Einsatz von Technik. Es lärmt, wo vorher Stille war und die Natur noch die Oberhand hatte.

Wendung ins zukünftige Trotzdem

In seinen Gedichten überwindet Kelter die wunderbar romantischen Bilder eines Caspar David Friedrichs, der den allein dastehenden Mönch in Kontemplation malte, als es die wilde Natur, mit der er verschmilzt, in Deutschland noch gab. Seine Gemälde gehören zu unserem kulturellen Gedächtnis. Was heute als Natur bezeichnet wird, ist nicht Wildnis, sondern eigentlich eine Kulturlandschaft, in der sich der Homo oeconomicus bewegt und woraus er sich bedient. Alles was lebt, ist ihm untertan und ausgeliefert, natürlich jetzt ohne göttliches Placet, aber auch ohne, dass er noch richtige Grenzen akzeptieren würde, und sei es die Gewalt von Feuer, Sturm und Überschwemmungen.

Kelters Gedichte haben zum Glück „gegen alle Winde“ oft eine Wendung ins zukünftige Trotzdem. Das 15. und letzte Gedicht im Buch kulminiert jedoch in klarer Sprache in den Vers: „ich will nicht mehr“.

Auch Salomon übt dichterisch Kritik an den Verhältnissen. Einige Verse sind sprachlich sehr direkt, manche sogar ätzende Kritik, weshalb Glaser Salomons Gedichte als dem Expressionismus nahe stehend beschreibt. Es sind alltägliche Beobachtungen, insofern als die Zeit nur vermeintlich kurz stehenbleibt, wenn die Natur oder ein Bild eigene Poesie entfalten. Aber die Zeit bleibt nicht stehen und der Mensch muss mit den einhergehenden Veränderungen im Lauf seines Lebens zurechtkommen.

1995 dichtet Salomon in „Die Jahre hinab“: Gerne erinnere ich mich an manches Hemd / Das so leuchtend war und bequem am Hals / Und an eine bestimmte Hose, in der ich / Eine so gute Figur hatte – und dann gab es / Nie wieder einen solchen Schnitt

Salomon thematisiert damit auch Formen eines Kulturverlusts, der oft im Unbewussten bleibt, aber zur sozialen Unzufriedenheit beitragen kann und genauso oft eine eigentlich unschuldige Projektionsfläche für den Ärger braucht. Da geht es um den geliebten Schnitt der Hose, den es nicht mehr gibt, aber möglicherweise auch um die zunehmende Vermüllung oder die Bebauung der Stadtränder, die einen Spaziergang ins Grüne im Alter immer länger und beschwerlicher machen, weil früher begangene Wege nicht mehr existieren. Ökonomie hat als Ideologie und Glaubensersatz längst in unseren Alltag Einzug gehalten. Das Internet speichert alle Bilder, derer es habhaft werden kann, und oft stehen eigentlich bereits Verlorenes oder Fälschungen vermeintlich gleichwertig neben den Fakten.

Die „street credibility“ der Lyrik erproben

Der Buchtitel „Oben baden die Bäume im Himmel“ entfaltet seine eigene Poesie. Wie durch ein Kaleidoskop blicken wir auf ein fragiles Bild, in dem sich der Bodensee oben in den Wolken spiegelt. Dadurch erstrahlt er selbst in einem himmlischen Blau. Die Wolken versorgen die Baumkrone – oder die Wurzeln? – mit dem dringend benötigten, aber immer knapper werdenden Wasser. Bei gesunden, nicht Klima geplagten oder einzementierten Bäumen erstreckt sich der Wurzelbereich in gleicher Pracht und Größe wie die Krone. Noch wachsen die Bäume in den Himmel, wenn wir sie lassen.

Nicht jedes einzelne Kunstwerk oder Gedicht eines Künstlers oder einer Künstlerin muss uns etwas sagen, aber diese Gedichte von Kelter und Salomon in der bestehenden Auswahl lohnen sich sehr. Durch Glasers Fotografien ist es im Prinzip möglich, die Orte aufzusuchen und das Gedicht dazu zu lesen oder aber die eigenen Gedanken schweifen zu lassen. Oder – um es anders zu formulieren – die street credibility von Lyrik zu erproben. Aber wie steht es nun eigentlich um die Lyrik allgemein?

Heutzutage ist es mit Sicherheit schwieriger denn je, von der Feder zu leben. Nur etwa zwei Prozent des Umsatzes innerhalb der Belletristik entfallen auf Lyrikbände. Und der kleine Anteil an Neuveröffentlichungen im Lyrik-Bereich produziert so gut wie keine Bestseller. „Der arme Poet“ (1837) ist wahrscheinlich das bekannteste Gemälde von Carl Spitzweg. Er gilt als bedeutender Kunstmaler der Spätromantik und des Biedermeiers und malte den Schreiber in einer kärglichen kalten Unterkunft, eingehüllt in eine Decke auf seinem Lager. Der aufgespannte Schirm soll eindringendes Regenwasser davon abhalten, auf seine Manuskripte zu tropfen. Längst ist er zum Sinnbild des deutschen Dichters und Denkers geworden. Einer der alles gibt und auf alles verzichtet für seine Kunst, noch bevor Karl Marx 1873 die Philosophie Hegels vom Kopf auf die Beine stellte, um den realen materiellen Kern auszustülpen.

Der schottische Poet und Songwriter Robert Gilfillan, der im 19. Jahrhundert lebte, kannte mit Sicherheit die Künstler der schottischen Aufklärung und proklamierte in seiner Zeit: „Poesie ist Wahrheit, die in Schönheit wohnt“. Übersetzt hört sich das doch tatsächlich nach der Forderung von Glaubwürdigkeit in der Erzählung und im Storytelling an.

Sofern also die Wahrheit im Schönen bleibt, hat meiner Meinung nach Lyrik eine Zukunft verdient. Kurze Tweets jedenfalls kann sie, „Lyrik für alle“ ist zu haben und gibt es zu lesen. Angesichts alltäglich gewordener online-fake-News könnte Lyrik sogar unter dieser Prämisse ganz und gar die Zukunft gehören. Und der Gedichtband „Oben baden die Bäume im Himmel“ sei nicht nur, aber vor allem den Konstanzer*innen ans Herz gelegt.

Wolfram Glaser (Hg.): „Oben baden die Bäume im Himmel“, für 20 Euro erhältlich u.a. in der Buchhandlung Zur Schwarzen Geiss, Obermarkt 12, 78462 Konstanz.

Veranstaltungshinweis:

„Ich schwöre, dass alles so war“: Erzählungen von Peter Salomon, gelesen von Frank Lettenewitsch. 26. November, 20 Uhr im Wolkensteinsaal des Kulturzentrums am Münster, Zugang über Wessenbergstraße 43, 78462 Konstanz. Karten bei Buchhandlung Opitz, Sankt-Stephans-Platz 45, 78462 Konstanz, und ab 19 Uhr an der Abendkasse.

Schreiben Sie einen Kommentar